生活習慣病の種類

生活習慣病の種類にはどんなものがある?

生活習慣病といえば、糖尿病、肥満・肥満症、メタボリックシンドローム、高血圧症、脂質異常症などが代表的です。

これらは、先天的・遺伝的なものもありますが、生活習慣が原因で起こる可能性がほとんどといわれています。

食生活の乱れや運動不足、喫煙、過度な飲酒は、継続すると大きなリスクとなるので、注意が必要な生活習慣です。

▼生活習慣と関連する疾患

| 食生活 | インスリン非依存糖尿病、肥満、高脂血症、高尿酸血症、循環器病、大腸がん、歯周病など |

| 運動習慣 | インスリン非依存糖尿病、肥満、高脂血症、高血圧症など |

| 喫煙 | 肺扁平上皮がん、循環器病、慢性気管支炎、肺気腫、歯周病など |

| 飲酒 | アルコール性肝疾患など |

参考:e-ヘルスネット「生活習慣病とは?」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/metabolic/m-05-001.html#:~:text=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%BF%92%E6%85%A3%E7%97%85%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E9%A3%9F%E4%BA%8B%E3%82%84%E9%81%8B%E5%8B%95%E3%80%81%E4%BC%91%E9%A4%8A%E3%80%81,%E7%97%85%E3%81%AB%E5%90%AB%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

生活習慣の乱れによって、歯周病やがんなどのリスクも上がります。 今ではなく、将来のご自身の健康のことを考えて、生活習慣を見直してみてください。

生活習慣病の種類別に詳しく解説

生活習慣病にはいろんな種類がありますが、その中でも代表的な5つの病気について、それぞれ特徴や原因を解説していきます。

聞いたことある病名でも、原因や特徴を知らないという方は、ぜひ参考にしてください!

↓↓↓ご紹介する5つの生活習慣病↓↓↓

①メタボリックシンドローム

②肥満・肥満症

③糖尿病

④脂質異常症

⑤高血圧症

①メタボリックシンドローム

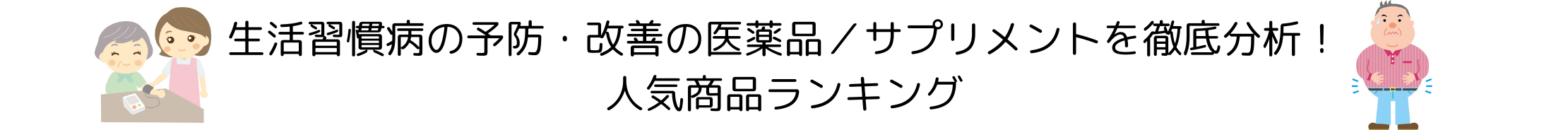

「メタボリックシンドローム」は、腹囲が基準値以上の大きさで、かつ、高血圧、脂質異常、高血糖などが合わさった状態のことです。

参考:南山堂

「まるごとわかる!生活習慣病」53ページ

画像のように、メタボリックシンドロームは「内臓脂肪型肥満」と代謝異常が組み合わさって発症した場合に診断される病気です。

内臓脂肪型肥満とは、内臓脂肪の蓄積による肥満のことです。

メタボリックシンドロームによる高血圧・脂質異常症・高血糖などの代謝異常は、内臓脂肪の肥満を改善しないとなかなか状態は変わりません。

つまり、メタボリックシンドロームの人が高血圧や高血糖の治療を行なっても、減量や運動をしない限り改善しないことが多いです。

メタボリックシンドロームになると、糖尿病、動脈硬化、心血管疾患などになるリスクがあり、それによって死亡するリスクが約3倍になるという報告もあります。

運動不足や食生活の乱れが気になる方は、メタボリックシンドロームのリスクもしっかり覚えておきましょう。

②肥満・肥満症

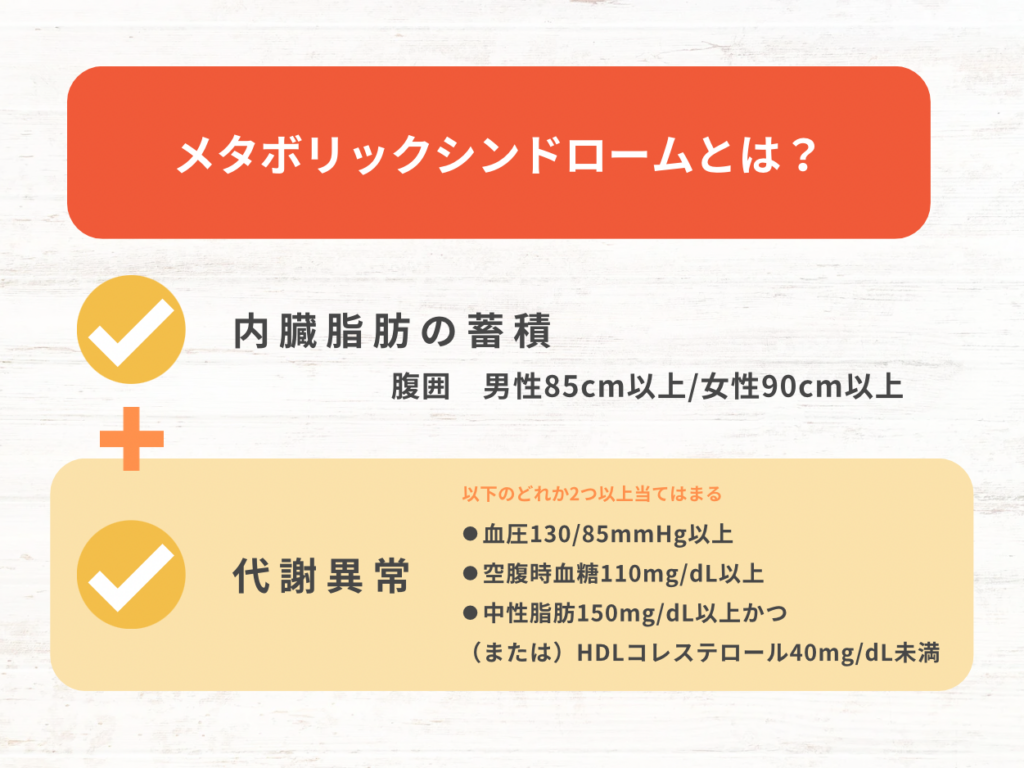

まず、「肥満」とは「BMI≧25」の状態のこと、「肥満症」は肥満(BMI≧25)でありつつ、健康を害する合併症がある、もしくはそのリスクが高い場合のことを指します(上の画像参照)。

肥満や肥満症になる原因は、消費エネルギーが摂取エネルギーを上回り、余分なエネルギーが体脂肪として蓄積されていくからです。

消費エネルギーとは、運動による基礎代謝や寒冷時熱産生です。

運動不足になると代謝が悪くなり、エネルギーの消化をしにくい体になっていきます。

また、運動以外でも、最近では、腸内細菌よって太りやすさに違いがあることもわかっています。

メタボリックシンドロームと肥満の違いは、メタボリックシンドロームは内臓脂肪型肥満ですが、、肥満や肥満症は皮下脂肪、内臓脂肪も含めた体脂肪の量(体重・BMI)も診断基準となります。

脂肪は肝臓、骨格筋、心臓周囲にも沈着し、これを「異所性脂肪」といいます。

異所性脂肪になるとインスリン抵抗性が強くなり、これによって心筋梗塞などのリスクが高まります。

また、舌に脂肪がつくと気管が狭くなり、睡眠時に無呼吸になりやすくなる危険もあります。

肥満症の方は肥満だけでなく、別の疾患についてのリスクも知っておきましょう。

③糖尿病

糖尿病とは、血液中の血糖値が異常に増える病気です。

食事で摂取される糖質は、通常小腸で吸収され、血液でブドウ糖となり、体のエネルギーとして蓄えていきます。

ここで、ブドウ糖を筋肉や肝臓などに取り込む働きをするのが「インスリン」です。「インスリン」は、膵臓で作られるホルモンで、血糖値のコントロールに大きな役割を果たしています。

また、小腸で分泌される「インクレチン」というホルモンも重要な働きをします。

インクレチンは、血糖値が高いときにインスリンの分泌を促進する役割があります。

また、グルカゴンという血糖値の上昇に関わる物質の分泌を抑制する働きもしています。

糖尿病は、このインスリンの量が少ない、もしくは働きが悪い状態が続くことが原因で発症します。

糖尿病には1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病、そのほか特定の型の4つに種類があります。

その中で、生活習慣病として知られる糖尿病は「2型糖尿病」です。

糖尿病の症状には、体重減少、多飲・口渇、易疲労感、手足の痺れ、多尿などがあります。

糖尿病をそのままにしておくと、動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞、末梢動脈疾患などのリスクがあり、命にも関わります。

④脂質異常症

参考:南山堂

「まるごとわかる!生活習慣病」44ページ

脂質異常症は、過去に「高脂血症」と呼ばれていました。

近年は、LDLコレステロールや中性脂肪(トリグリセライド)の値だけでなく、HDLコレステロールの値も重視するようになり、「脂質異常症」と呼ばれるようになっています。

コレステロールには、LDL(悪玉)コレステロールとHDL(善玉)コレステロールという2種類があります。

悪玉コレステロールは肝臓から全身へコレステロールを運搬し、善玉コレステロールは全身から肝臓へ余ったコレステロールを回収する役割を担っています。

コレステロールは体のいろんな部分に分泌し、細胞膜やホルモンを作る大事な役割があります。

善玉・悪玉と分けられていますが、どちらも体に必要な物質です。

しかし、悪玉コレステロールが増えると、血管内を傷つけ、血管の壁の中に入っていきます。

そして、悪玉コレステロールは「酸化LDLコレステロール」へと変形し、プラークを生成し、血栓の原因となります。これによって起こるのが「動脈硬化」です。

コレステロールの摂りすぎが危険な理由は、酸化LDLによってできるプラークができてしまうからです。

次に注意すべきなのが「トリグリセライド」です。トリグリセライドとはいわゆる「中性脂肪」のことです。

トリグリセライドはエネルギー源ではありますが、増え過ぎると悪玉コレステロールを増やし、善玉コレステロールを減らしてしまいます。

脂質異常症は動脈硬化の大きなリスクがあるので、健康診断等で早期発見と早期改善をするようにしましょう。

▼脂質異常症の判断基準

| 基準(健康)となる数値 | |

| 総コレステロール(T‐cho) | 220mg/dL未満 |

| 中性脂肪(トリグリセライド:TG) | 30~149mg/dL |

| HDLコレステロール(HDL-cho) | 40mg/dL~ |

| LDLコレステロール(LDL-cho) | 60~119mg/dL |

| LH比 | 2.0以下 ※ |

参考:辰巳出版

「確実に生活習慣病を防ぐ方法と食事」32ページより

⑤高血圧

高血圧は、血液が血管の壁を押す力が異常に値を超えた状態です。

血圧は「血流量×血管抵抗」で測ることができ、通常の血圧は120mmHgほどです。

血圧には収縮期血圧と拡張期血圧の2種類あります。

心臓が収縮して血液が送り出されているときが「収縮期血圧」、心臓が膨らんで血液が戻っているときの最も低い血圧が「拡張期血圧」です。

▼高血圧の判断基準

| 収縮期血圧 | 140(家庭では135)mmHg以上で異常 (基準値は130mmHg未満) |

| 拡張期血圧 | 90(家庭では85)mmHg以上で異常 (基準値は80mmHg未満) |

また、高血圧症の中でも「本態性高血圧症」と「二次性高血圧症」2タイプあります。

生活習慣病としてリスクがあるのは「本態性高血圧症(一次性高血圧)」です。

また、高血圧は動脈硬化とも大きく関係しており、脳梗塞や狭心症などの合併症のリスクもあります。

高血圧はなかなか自分でも気づきにくい疾患なので、定期的な検診や自宅で血圧管理などするようにしましょう。