医薬品とサプリメントの違い【医薬品の基礎知識】

【生活習慣病改善】医薬品の特徴

医薬品といわれて違いがわからない方もいるかと思います。

医薬品とは「医薬的効果のある成分が配合された薬品であり、治療や予防に効果のあるもの」を指します。

法律では、医薬品とは以下のように定められています。

1.日本薬局方に収められている物

2.人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)

3.人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。) (薬機法第2条第1項)

では、より具体的な医薬品の特徴も解説していきます。

医薬品には審査がある

医薬品には、厚生労働省による厳しい審査があります。

医薬品は、基礎研究、治験を経て、治療目的の薬として製作されます。

研究や治験で思うような効果が出たとしても、厚生労働省の許可がなければ使用は認められません。

また、一度審査が通ったとしても、販売開始後に再調査や評価制度があり、安全で効果的な製品かどうかを何度も調べます。

そのため、安全面では、医薬品は安心して利用できるものと考えられます。

医薬品の入手には処方箋や薬剤師からの指導が必要

安全性の高い医薬品ですが、誰でも簡単に入手できるわけではありません。

ご存じの方も多いように、医薬品を使用するには医師からの処方や薬剤師による指導が必要な薬もあります。

どの医薬品が市販でも手に入るかは、「医薬品の種類」にて、詳しく解説しているので、参考にしてみてください!

医薬品・薬には副作用がある

医薬品の大きなデメリットは、効果が高いがために副作用があることです。

すべての薬に強い副作用があるわけではありませんが、成分やその多さよって、副作用の種類や強さは変わります。

医薬品の副作用の一例として、こんなものがあります。

・喉が渇きやすくなる

・頻尿になる

・眠気がする

・軽い頭痛やめまいがする

使用時に少しでも異変を感じたら、必ずすぐに医師に相談するようにしましょう。

【生活習慣病改善】医薬品の種類

医薬品には以下の3つの種類があります。

・医薬用医薬品

・要指導医薬品

・一般用医薬品

医療用医薬品とは、医師から診断を受けた上で処方される薬で、効果が最も高い分、副作用のリスクもあります。

要指導医薬品は、医療医薬品から市販薬に転用されたばかりの薬のことで、薬剤師による指導が必要な医薬品です。

一般医薬品は、一般の方でもドラッグストアやネットで購入できる薬で、医療用医薬品よりも有効成分が少なめに配合されたものです。

また、一般医薬品には以下の3つの種類があるのが特徴です。

| 第1類医薬品 | 薬剤師による情報提供が義務付けられている薬 |

| 第2類医薬品 | 薬剤師または登録販売者からの情報提供が努力義務である薬 |

| 第3類医薬品 | 薬剤師または登録販売者から購入できる薬。(情報提供に法的制限なし) |

参考:中外製薬「医療医薬品・要指導医薬品・一般医薬品」

https://www.chugai-pharm.co.jp/ptn/medicine/hospital/hospital005.html

生活習慣病の治療改善・医薬品とサプリメントの違い

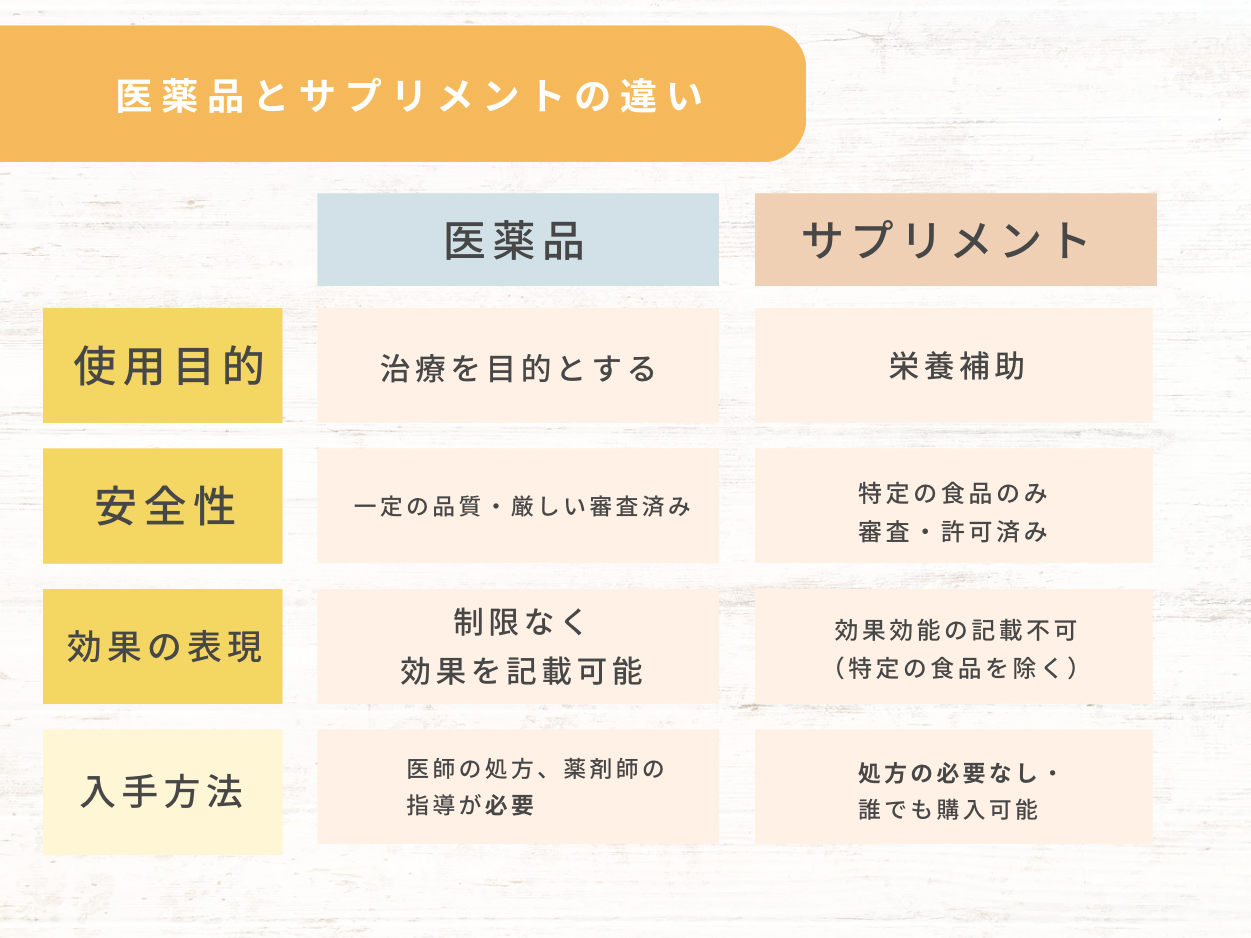

違い① 定義・使用目的が違う

大きな違いは、サプリメントは「(健康)食品」、医薬品は「治療を目的とした薬」であることです。

サプリメントは薬のような形状で、使用方法も薬と同じように決められた量を飲み続けるため、医薬品と混在しがちです。

ただ、定義上はでは、サプリメントは「食品」であって、食材と同じ部類になります。

サプリメントは症状の緩和や治療を目的としているわけでなく、食事で補いきれない栄養の補充として活躍します。

医薬品は治療や症状の改善を目的としている製品で、効果がある分、副作用の可能性もあるのもサプリメントとの違いです。

違い② 効果効能表現の違い

薬機法の観点からになりますが、効果効能の表現の違いがあります。

医薬品は効果効能が認められている製品ですが、基本的にサプリメントは効果効能を表記できる製品ではありません。

ただ、①特定保健用食品、②栄養機能食品の2種類食品については特別です。

特定保健用食品は、いわゆるトクホと言われている分類で、安全性と「特定」の効果が科学的に立証されているものになります。

機能性表示食品は、食品の安全性や機能性についての証拠を消費者庁に届け出ることで機能性が認められた食品です。ただし、機能性が認められるもののみの効果を薬機法のもとで表現できます。

▼特定保健用食品と機能性表示食品について

| 特定保健用食品 | 特定の成分の効果が科学的に立証されており、厚生労働省に認められている食品 |

| 機能性表示食品 | 食品の安全性や機能性について届出を出しており、消費者庁に認められている食品 |

医薬品は、病気や症状に対する予防や治療効果が認められているもので、特定の制限なく効果効能を記載することができます。

特定保健用食品と医薬品は薬事法上は近い関係にあると感じますが、特定保健用食品は特定の効果のみの表記が可能なだけで、医薬品のように「含まれるこの成分によって効果があります!」と表記はできません。

参考:薬機法マーケティングの教科書

健康食品(サプリメント)と医薬品の違い・飲み合わせ[薬事法] (yakujihou-marketing.net)

違い③ 安全性・信頼性が違う

医薬品は厚生労働省の厳しい審査を通ったものしか認められないこともあり、安全性・信頼性の高い製品といえます。

対して、サプリメントは義務としての調査はなく、その企業が行う安全性の調査のみとなります。医薬品に比べると信頼度はどうしても劣ってしまいます。

ただ、サプリメントでも、特定保健用食品や機能性表示食品のように特定の成分や機能性に対して認可されている食品もあります。 安全性を重視したい方は、特定保健用食品や機能性表示食品の認可がされているサプリメントがおすすめです!