第三章

生活習慣病の予防・治療・対策

〜運動や食事改善、薬・サプリメントで予防対策しよう!〜

生活習慣病の対策1 「運動」

生活習慣の予防・治療で「運動」には大きな役割がある

生活習慣病が発症する原因の一つは「運動不足」です。

実際に、習慣的に運動している人は、肥満や高血圧、糖尿病などの生活習慣病だけでなく、心筋梗塞や大腸がんなどになりにくいことがわかっています。

運動することの効果は?生活習慣病対策での運動の必要性

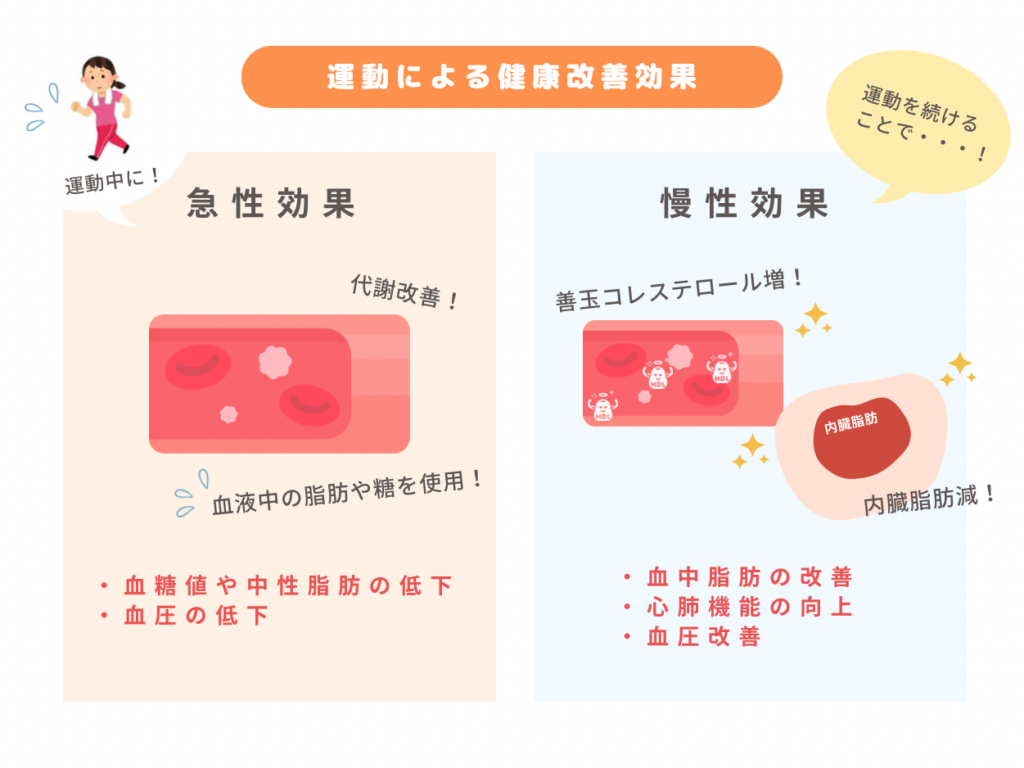

生活習慣病に対して運動には2つの効果があります。

「急性効果」と「慢性効果」です。

急性効果とはその名の通り、すぐに体に現れる効果です。

運動をすることで、血液中の脂肪や糖が使われて、代謝が改善していきます。その結果、血糖値や中性脂肪を低下させます。

また、運動時には血管が広がったり、神経の緊張がほぐされるため、血圧も下がるため、高血圧の方には運動はとても効果的です。

次に慢性効果です。

運動することで、慢性的には、内臓脂肪の減少や末梢血管の強化に効果があります。

内臓脂肪が減少し、筋肉量が増えるとインスリン感受性が高まり、善玉コレステロールも増えていきます。

善玉コレステロールが活発に働くことで、血中脂肪の改善に繋がります。

そして、末梢血管の強化によって、心肺機能の向上、血圧を改善させる効果があります。

他にも運動には、ストレス解消や肥満解消などの効果もあり、運動しない理由がないというほど生活習慣病の予防や治療に必要な生活習慣なのです。

どんな運動をすればいい?運動の方法とは?

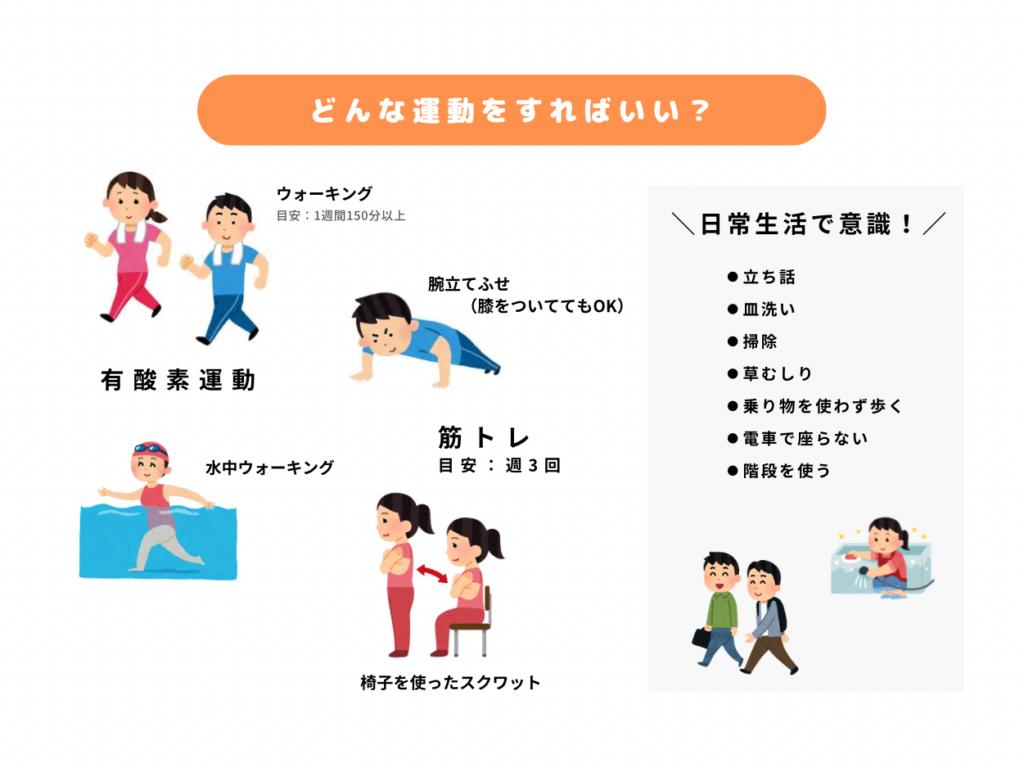

運動の内容として好ましいのは、有酸素運動や筋トレです。

運動不足解消というとハードルが高そうに見えますが、特定のスキルや器具もいらないので、誰でも今すぐ始められます!

ウォーキングは1週間に150分以上、筋トレはスクワットや腹筋、腕立て伏せなどを週3程度で行うことを目標にするといいでしょう。

膝の負担が気になる方は、水中での運動も効果的です。

運動が苦手で、なかなか始められない・・・という方は、無理に運動を始めるのではなく、生活習慣の中の活動量を増やすことから始めてもOKです。

例えば、お友達と立ち話したり、バスや車などを使わずに歩く、電車で座らない、家の掃除をしっかりするなど、生活の中で小さな改善するだけでも効果はあります。