生活習慣病の予防・改善方法

~食事療法・サプリ成分~

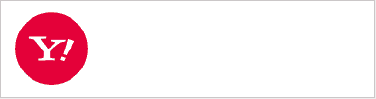

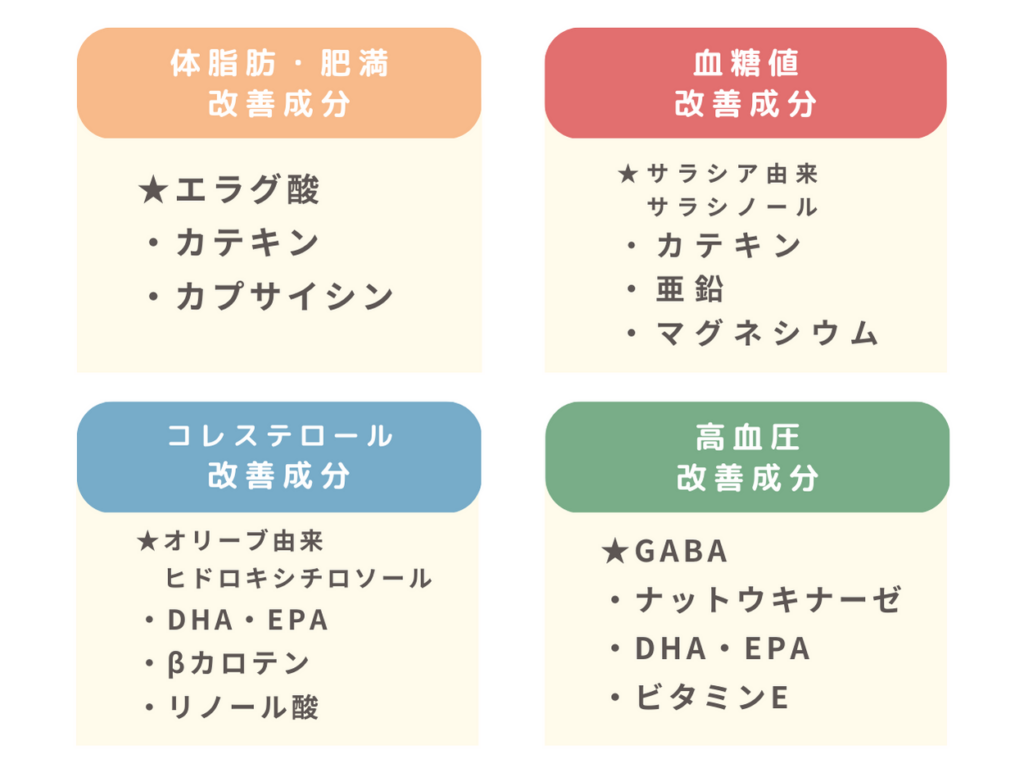

生活習慣病予防に効果的な超おすすめ成分

多数ある栄養成分の中から、本サイト厳選した「生活習慣病予防に効果的な超おすすめ成分」をご紹介します!

このような成分が入っているサプリメントで、予防するのが効率的・効果的でおすすめです◎

食事から栄養補給するのももちろんOKです!食事とサプリメントで、上手に成分を組み合わせながら摂取してみてください。

| 成分 | エラグ酸 おすすめ度★★★ |

| 主機能 | 体脂肪・肥満の改善 |

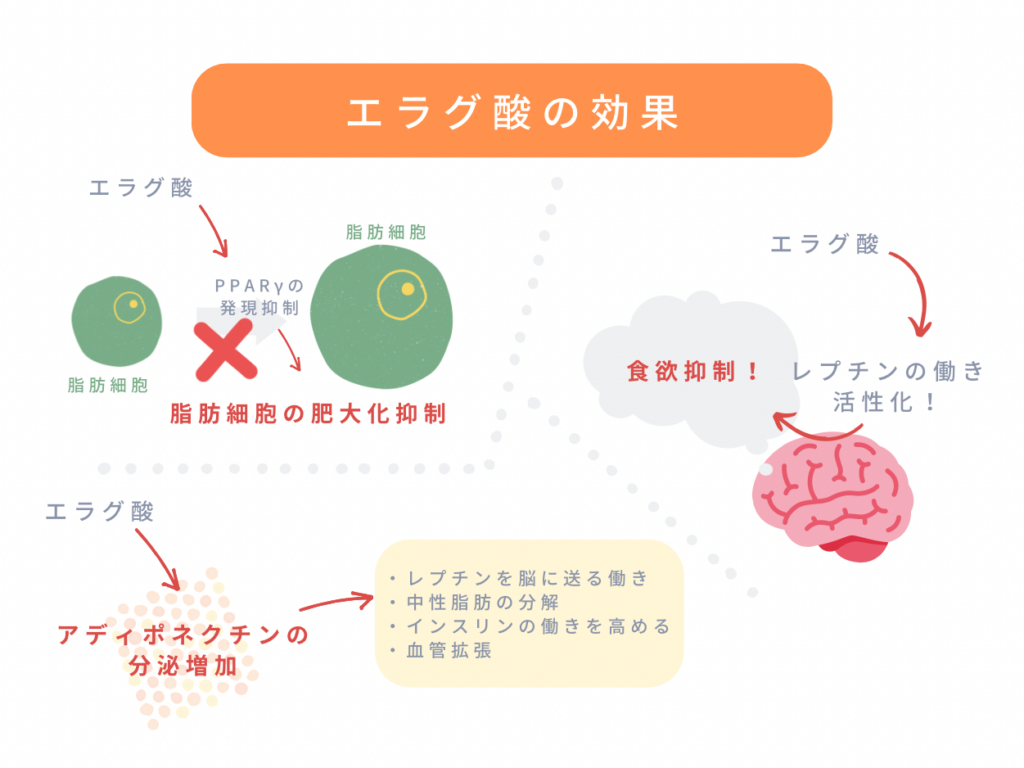

| 効果・詳細 | エラグ酸は天然ポリフェノールの一種です。 抗酸化作用、美白効果、抗ウイルス効果、肥満の予防や改善、血糖値の低下などの作用があります。 脂肪細胞の肥大化をさせる「PPARγ」の発現抑制、食欲を抑制させる善玉ホルモン「レプチン」の活性化、中性脂肪の分解・インスリンの働き工場、血管拡張などに働く善玉ホルモン「アディポネクチン」の分泌をの増加などの働きがあります。 |

| 成分 | カプサイシン おすすめ度★★ |

| 主機能 | 体脂肪・肥満の改善 |

| 効果・詳細 | トウガラシに含まれる辛味成分「カプサイシン」。脂肪の燃焼に役立ち、代謝活動とエネルギー消費を増やし、脂肪を燃やす働きがあります。 研究でも、脂肪の燃焼に役立ち、体重を増えにくくすることがわかっています。 |

| 成分 | カテキン おすすめ度★★ |

| 主機能 | 体脂肪・肥満・血糖値の改善 |

| 効果・詳細 | 継続して摂取することで、肝臓の脂質代謝が向上、脂肪の燃焼も上昇、内臓脂肪が溜まりにくくなり、体脂肪の減少や肥満の予防に役立ちます。 また、カテキンには、血糖値やコレステロール、中性脂肪などの値を改善する効果があり、摂取すると糖質の吸収が穏やかになり、血糖値が上がるのを抑えられます。 |

| 成分 | ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン おすすめ度★★ |

| 主機能 | 体脂肪・肥満の改善 |

| 効果・詳細 | ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、脂肪の代謝にアプローチすることが研究から確認されています。 脂肪の代謝を助け消費しやすくする機能また、BMIが高めの方を対象とした試験で、12週間の連続摂取で腹部総脂肪面積を減らす機能などが報告されています。 |

| 成分 | 葛の花由来イソフラボン おすすめ度★★ |

| 主機能 | 体脂肪・肥満の改善 |

| 効果・詳細 | 葛の花に含まれるイソフラボンは、肝臓が中性脂肪を作り出す事を抑えてくれる働きや、白色脂肪細胞が取り込んだ脂肪を分解する働きがあります。 |

| 成分 | サラシア由来サラシノール おすすめ度★★★ |

| 主機能 | 血糖値の改善 |

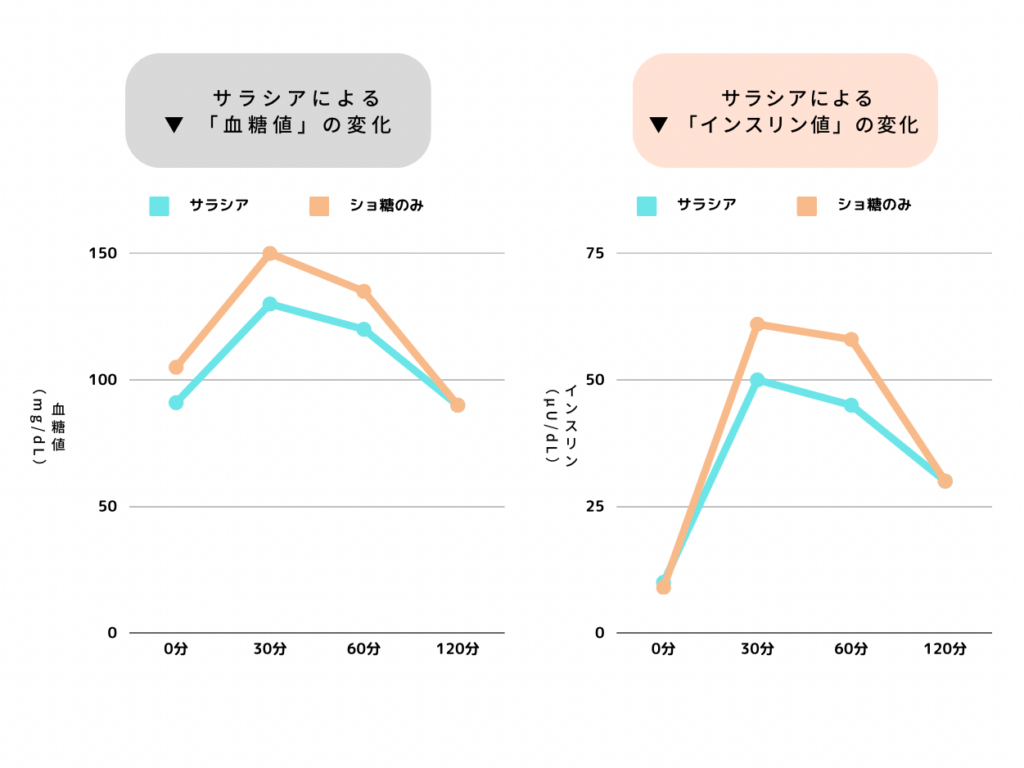

| 効果・詳細 | サラシア由来サラシノールには、糖質を体へ吸収しやすくするα-グルコシダーゼという成分の働きを抑制する作用があります。これによって、糖の吸収を抑えて、食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。実際の実験でも、サラシノールの効果は証明されています。 |

| 成分 | 亜鉛 おすすめ度★★ |

| 主機能 | 血糖値の改善 |

| 効果・詳細 | 亜鉛は血糖値を下げるインスリンの分泌を助ける働きがあります。亜鉛の摂取が少ない人は(血糖値が上がることから)糖尿病リスクが約17%上がることが示されており、糖尿病予防の観点でも必要な成分です。 |

| 成分 | マグネシウム おすすめ度★★ |

| 主機能 | 血糖値の改善 |

| 効果・詳細 | マグネシウムにはインスリンがブドウ糖を体に吸収させる働きを促す効果があります。 マグネシウムが不足すると、インスリンが正常にブドウ糖を体に吸収させることができず、血糖値が上がることから、血糖値の改善に必要な成分です。 |

| 成分 | サイリウム種皮由来の食物繊維 おすすめ度★★ |

| 主機能 | 血糖値の改善 |

| 効果・詳細 | サイリウム種皮由来の食物繊維には食後の中性脂肪や血糖値の上昇を抑え、高めの血圧を下げる効果があります。 食物繊維の摂取量が少ないと、腸内環境の悪化により便秘を引き起こしやすくなります。 |

| 成分 | オリーブ由来ヒドロキシチロソール おすすめ度★★★ |

| 主機能 | コレステロールの改善 |

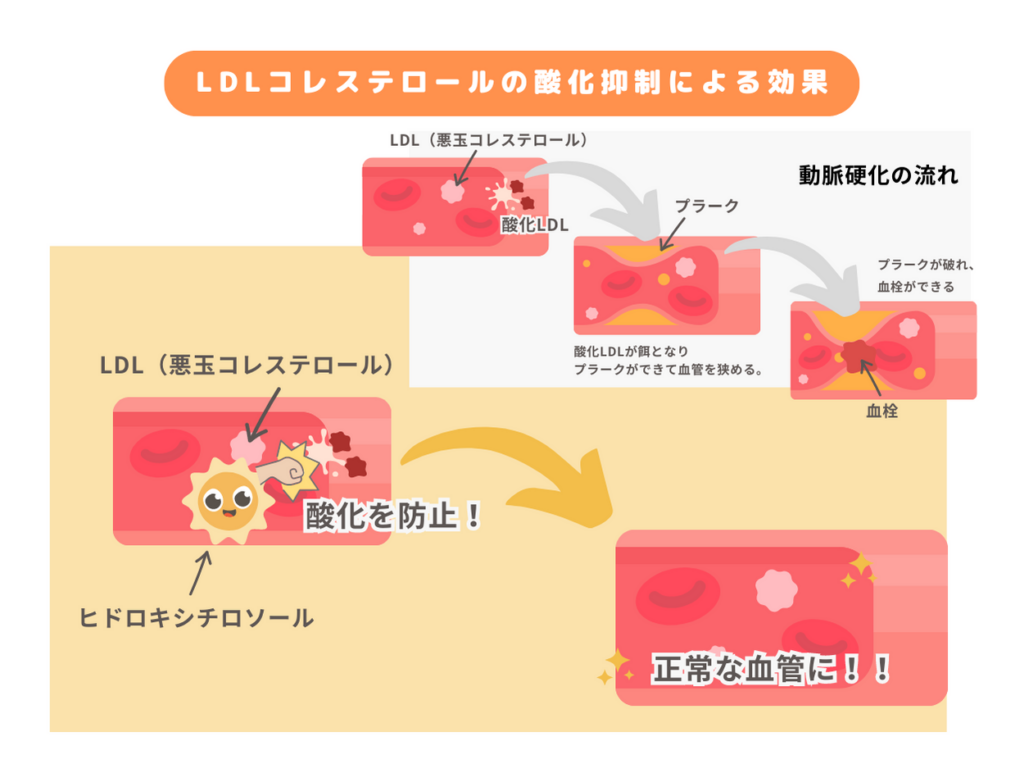

| 効果・詳細 | ヒドロキシチロソールには強い抗酸化作用と、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)の酸化抑制効果があります。LDLコレステロールの酸化を防ぐことで、酸化LDLコレステロールになることを防ぎ、動脈硬化を防ぐことができます。 |

| 成分 | DHA・EPA おすすめ度★★ |

| 主機能 | コレステロール・高血圧の改善 |

| 効果・詳細 | DHAやEPAにはLDLコレステロール(悪玉コレステロール)を減らし、HDLコレステロール(善玉コレステロール)を増やす働きがあります。 また、オメガ3脂肪酸(DHA・EPA)には、血液の流れをサラサラにして、血栓を防ぐ働きがあります。研究では、DHA・EPAの摂取によって、血圧が改善することがわかっています。 |

| 成分 | βカロテン おすすめ度★★ |

| 主機能 | コレステロールの改善 |

| 効果・詳細 | βカロテンにはLDLコレステロール(悪玉コレステロール)の酸化の原因である活性酸素の発生を抑えたり除去する抗酸化作用があります。これにより、動脈硬化の予防に繋がります。 |

| 成分 | リノール酸 おすすめ度★ |

| 主機能 | コレステロールの改善 |

| 効果・詳細 | 多価不飽和脂肪酸の一つであるリノール酸は、LDLコレステロール値を下げるといわれています。こちらもDHA・EPA同様にコレステロール値のバランスを整えるのにおすすめの成分です。 |

| 成分 | GABA おすすめ度★★★ |

| 主機能 | 高血圧の改善 |

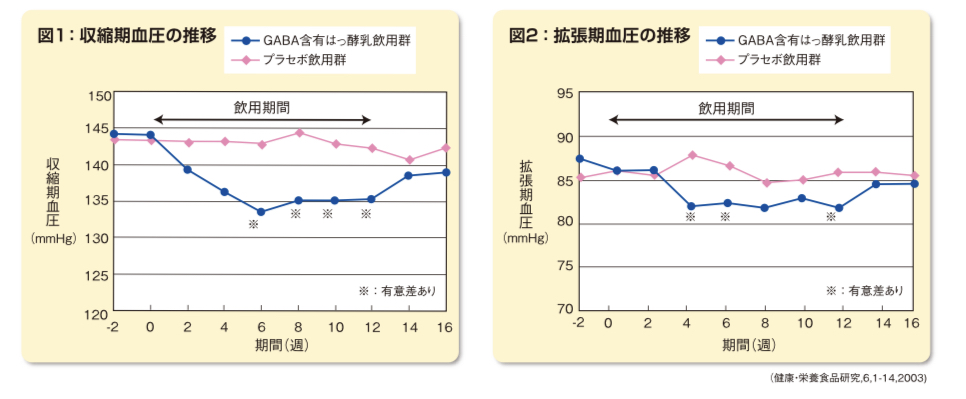

| 効果・詳細 | GABAにはノルアドレナリンの分泌を抑制する働きがあります。血圧は交感神経末端からでるノルアドレナリンによって血管が収縮するため、ノルアドレナリンの分泌を抑えることで、血管の圧を弱めてくれます。 |

| 成分 | ナットウキナーゼ おすすめ度★★ |

| 主機能 | 高血圧の改善 |

| 効果・詳細 | ナットウキナーゼには、脳梗塞や心筋梗塞などの血栓症を予防する働き、高血圧を予防する効果があります。ナットウキナーゼによって血栓が溶けやすくなり、それによって高血圧の改善につながります。 |

| 成分 | ビタミンE おすすめ度★ |

| 主機能 | 高血圧の改善 |

| 効果・詳細 | ビタミンEは、血管の収縮を促す物質の生成を抑え、毛細血管を広げる働きがあり、その結果、血流・血圧の改善につながります。 |

上記は、2024年時点での調査となります。皆様も、さまざまなサイトやお店で情報を集めて検討してください。

なお、食事療法やサプリメントやその成分は、薬や医療技術・治療とは違い、また医薬効果を目的としていません。

薬や医療技術・治療については、病院や医師のご意見をしっかりと伺ってください。

生活習慣病の種類とは?

生活習慣病の種類はいくつもありますが、代表的な病気は以下になります。

- 肥満・メタボリックシンドローム

- 2型糖尿病

- 高血圧

- 脂質異常症

- がん(大腸がん、肺扁平上皮がん)

- 慢性気管支炎

- アルコール性肝障害

特に、糖尿病、高血圧、脂質異常症、肥満・メタボリックシンドロームは身近にも発症している方が多い病気です。

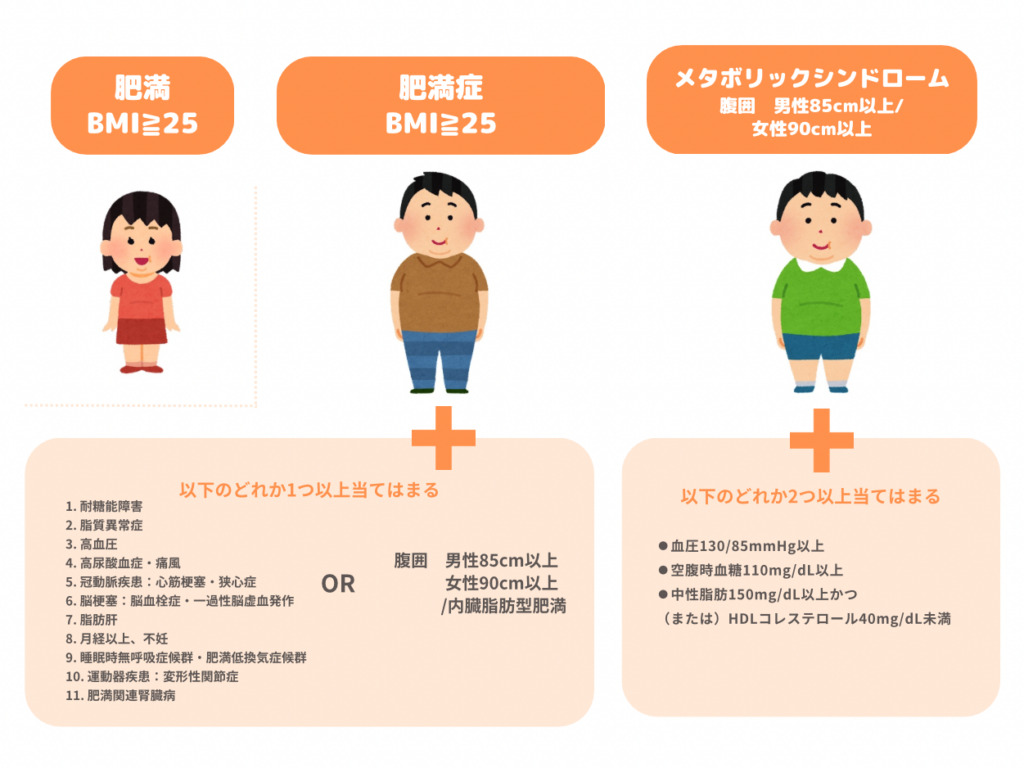

肥満・肥満症・メタボリックシンドロームとは?

肥満・肥満症・メタボリックシンドロームは厳密には、違う病気です。メタボはパッとみて太っていない人でも起こりえる病気なので、女性も注意しておきましょう。

参考:一般社団法人「肥満と肥満症について」

http://www.jasso.or.jp/contents/wod/index.html

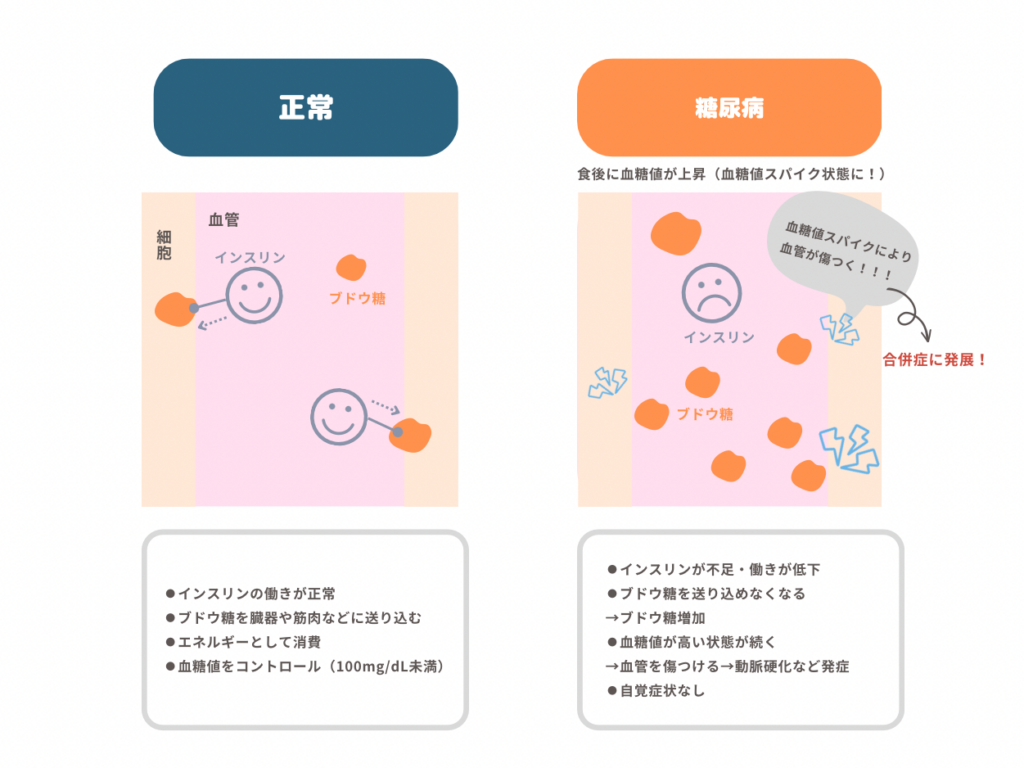

糖尿病とは?

糖尿病は、血液中の血糖値が異常に上昇する状態になる病気です。インスリンの分泌が低下したり、働きが十分でなかったりすると、高血糖の状態が続き、発症します。

参考:辰巳出版

「確実に生活習慣病を防ぐ方法と食事」37ページ

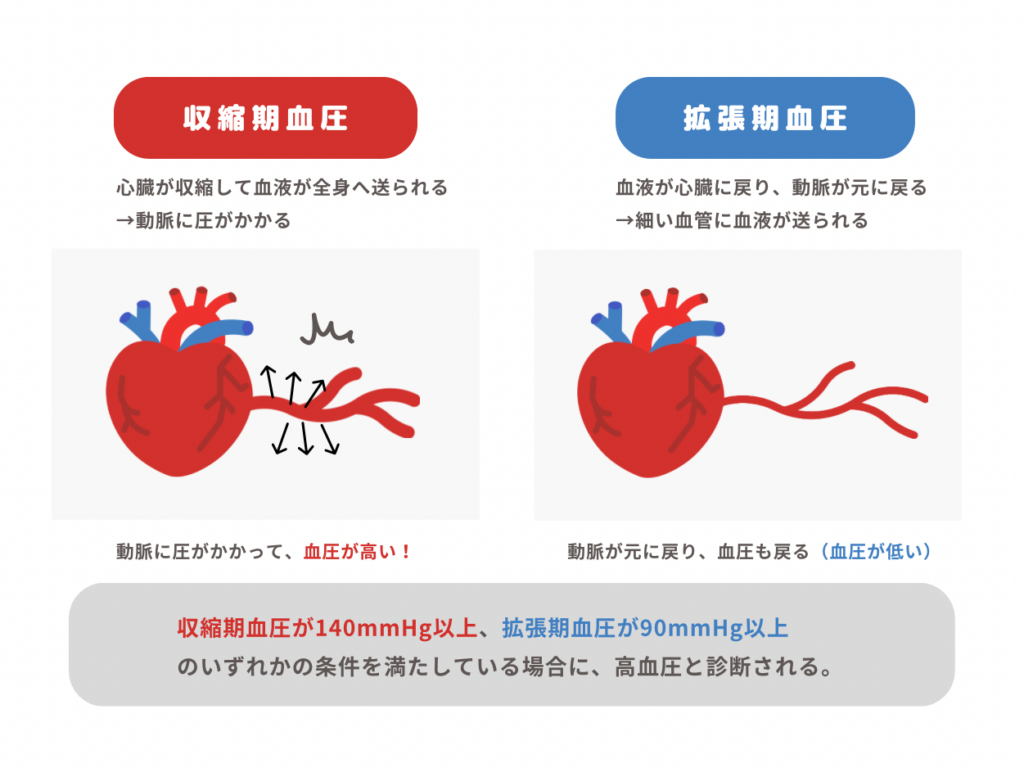

高血圧とは?

高血圧とは「血圧が一定の値を超えた状態のこと」です。本態性高血圧症は、血圧に悪い影響を与える、肥満や塩分過多な食事、飲酒、喫煙、運動不足、ストレスなどによって引き起こります。

参考:南山堂

「まるごとわかる!生活習慣病」35ページ

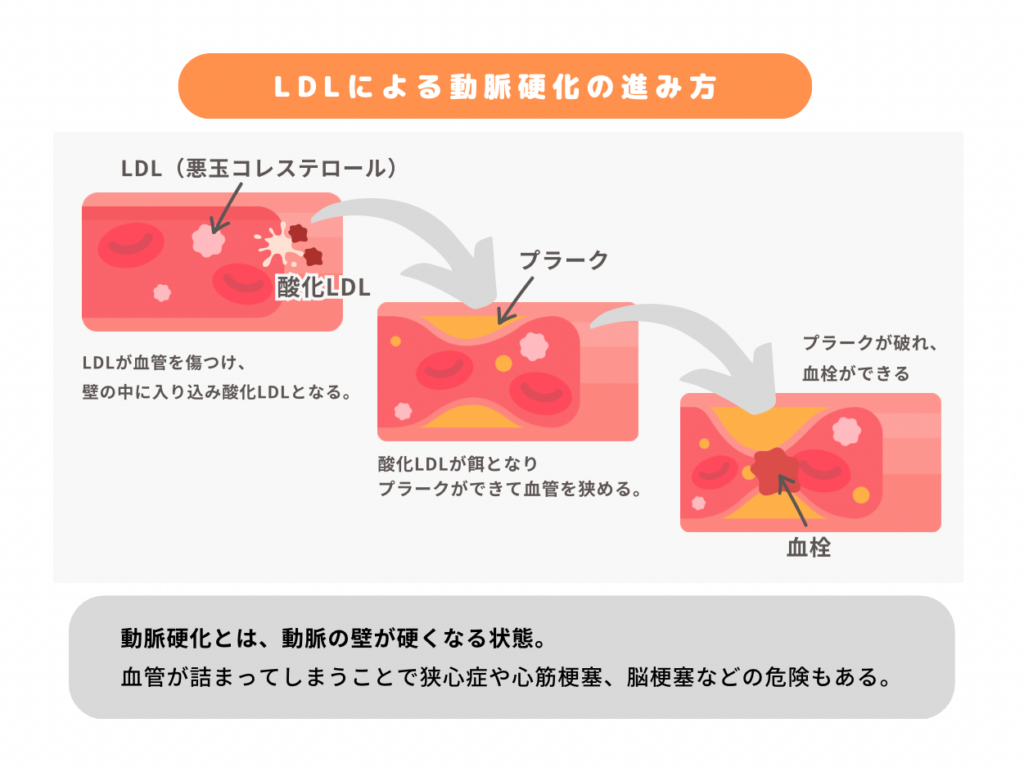

脂質異常症とは?

脂質異常症は、血液中のコレステロールやトリグリセライド(中性脂肪)が異常値となり、動脈硬化の原因ともなる病気です。

中性脂肪はLDL(悪玉)コレステロールを増やしてしまい、動脈硬化のリスクをあげてしまいます。

参考:南山堂

「まるごとわかる!生活習慣病」47ページ

中性脂肪もコレステロールも、体には必要な働きをします。

ただ、体に溜まりすぎてしまうと、合併症の恐れもあるので、気を付けましょう。

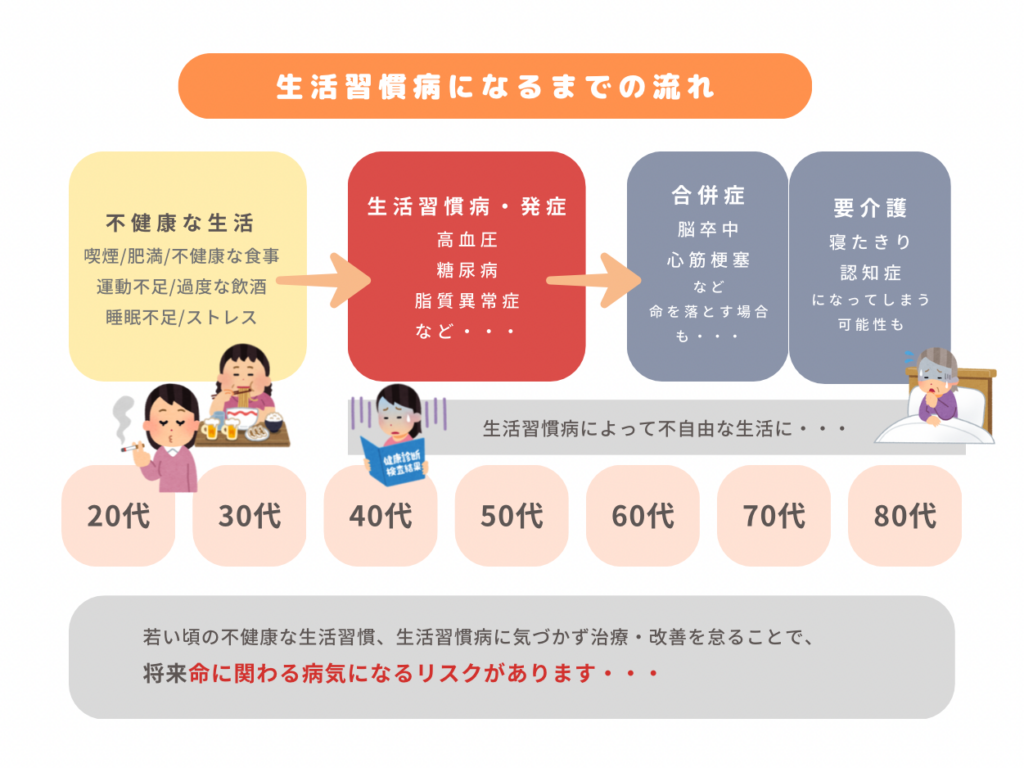

生活習慣病予防原因とは?

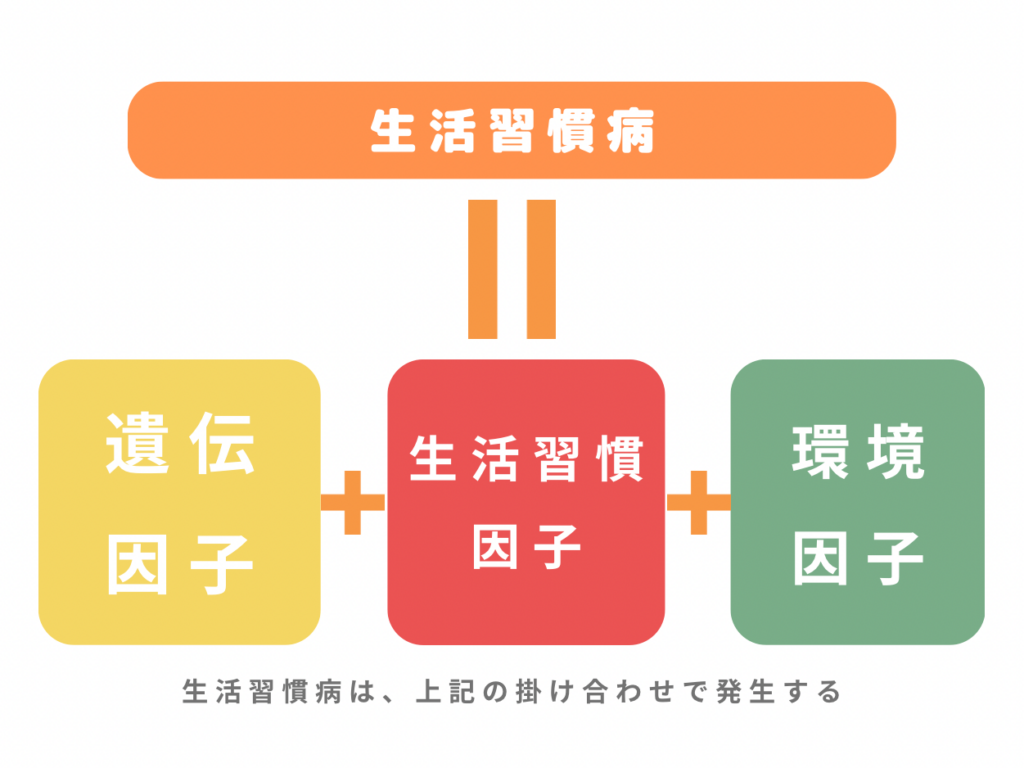

生活習慣病は、生活の積み重ねが大きな要因となる病気です。

ウイルス・細菌や有害物質、遺伝的などの病気の原因に加えて、良くない生活習慣によって発生します。

これはつまり、生活習慣を見直し、健康的な毎日を送るだけで、病気のリスクも回避できるということでもあります。

参考:南山堂

「まるごとわかる!生活習慣病」3ページ

以下に、生活習慣病の種類別の原因となる生活習慣や食生活をまとめています。

| 原因となる「生活習慣」 | |

| 2型糖尿病 | 運動不足、肥満、ストレス、加齢 |

| 高血圧 | 肥満、運動不足、ストレス、喫煙 |

| 脂質異常症 | 運動不足、肥満、喫煙、ストレス |

| がん(大腸がん、肺扁平上皮がん) | 喫煙、肥満、運動不足 |

| 慢性気管支炎 | 喫煙 |

| アルコール性肝障害 | 過度な飲酒 |

| 肥満症・メタボリックシンドローム | 運動不足 |

| 原因となる「食生活」 | |

| 2型糖尿病 | 糖分、炭水化物の摂りすぎ |

| 高血圧 | 塩分の摂りすぎ、過度な飲酒 |

| 脂質異常症 | 過食、過度な飲酒、脂質の摂りすぎ(脂っこい食事など) |

| がん(大腸がん、肺扁平上皮がん) | 塩分過多、過度な飲酒、野菜(食物繊維)不足、熱すぎるものや飲み物、加工肉(発がん性物質) |

| 慢性気管支炎 | 喫煙 |

| アルコール性肝障害 | 過度な飲酒 |

| 肥満症・メタボリックシンドローム | 食べ過ぎ、過度な飲酒、炭水化物の摂りすぎ、糖分の摂りすぎ、など |

このような生活習慣を送っている方は要注意です。

参考:南山堂

「まるごとわかる!生活習慣病」6ページ

生活習慣病予防の予防対策方法とは?

▼本サイトで紹介する生活習慣病予防対策

| 予防対策① 運動 |

| 予防対策② 禁煙と節酒 |

| (予防)治療対策③ 医薬品と薬 |

| 予防対策④ 食事改善とサプリメント ★おすすめ★ |

本サイトでは、生活習慣病予防として上記の対策を推奨しております。

その中でも、簡単かつ長期的、そして今すぐに始められる食改善・サプリメントでの改善がおすすめです。

では、生活習慣病予防に効果的なサプリメントの成分にはどんなものがあるのでしょうか?

以下の表にまとめているので、ぜひ参考にしてみてください!

| 成分 | 効果効能 |

| エラグ酸 | 抗酸化作用、美白効果、抗ウイルス効果、肥満の予防や改善、血糖値の低下など |

| カプサイシン | 脂肪の燃焼、体重減少サポート |

| カテキン | 血糖値・コレステロール・中性脂肪などの改善効果、体脂肪の減少や肥満の予防 |

| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 脂肪の代謝にアプローチする機能 |

| 葛の花由来イソフラボン | 肝臓が中性脂肪を作り出す事を抑えてくれる働きや、白色脂肪細胞が取り込んだ脂肪を分解する働き |

| サラシア由来サラシノール | 糖の吸収を抑えて、食後の血糖値の上昇を抑える効果 |

| 亜鉛 | インスリンの分泌を助ける働き(血糖値を下げる) |

| マグネシウム | インスリンがブドウ糖を体に吸収させる働き促す効果 |

| サイリウム種皮由来の食物繊維 | 血糖値の上昇を抑え、高めの血圧を下げる効果 |

| オリーブ由来ヒドロキシチロソール | 強い抗酸化作用、LDLコレステロールの酸化抑制効果 |

| DHA・EPA | LDLコレステロールを減らす効果、HDLコレステロールを増やす効果、血液の流れをサラサラにし血栓を防ぐ働き |

| βカロテン | 抗酸化作用でLDLコレステロールの酸化を抑える働き |

| リノール酸 | コレステロールを下げる働き |

| GABA | ノルアドレナリンの分泌を抑え、血管の圧を弱める働き |

| ナットウキナーゼ | 血栓が溶かす働き |

| ビタミンE | 血流・血圧の改善 |

肥満やメタボリックシンドロームを予防するためには、体脂肪・内臓脂肪を減らし、増やさない努力が必要です。

エラグ酸やカテキン、カプサイシンなどは体脂肪を燃えやすくしたり、減らしたりする手助けをしてくれるので、肥満・体脂肪が気になる方におすすめの成分です。

糖尿病・血糖値が気になる方は、血糖値の改善に効果的なカテキン・サラシア由来サラシノール・亜鉛・マグネシウム・サイリウム種皮由来の食物繊維などがおすすめです。

これらは、インスリンの分泌を助けたり、糖の吸収を抑えることで、血糖値の上昇を抑えます。

脂質異常症が気になる方は、コレステロール値も気になりますよね。

コレステロールの改善として、オリーブ由来ヒドロキシチロソール・DHA/EPA・βカロテン・リノール酸などがおすすめです。

そして、加齢とともに気になってくる高血圧には、GABA・ナットウキナーゼ・DHA/EPA・ビタミンEなどが効果的です。

生活習慣病の予防のために、上記の成分を積極的に摂取するようにしましょう!

なお、食事療法やサプリメントやその成分は、薬や医療技術・治療とは違い、また医薬効果を目的としていません。

薬や医療技術・治療については、病院や医師のご意見をしっかりと伺ってください。

本サイトでは、生活習慣病のセルフチェックから予防対策までお伝えします!

本サイトでは、生活習慣病のセルフチェックから効率的な予防対策まで、生活習慣病に関する幅広い知識をご提供いたします。

生活習慣病は予防することで防ぐことができます。若いうちからはじめられる生活習慣病予防対策

について、詳しく解説していくのでぜひ参考にしてみてください。

メニューボタンのページ一覧目次からも各ページをご閲覧ください。

▼本サイトの人気の詳細説明ページはコチラ

【101】まずは生活習慣病のリスクをセルフチェックしてみよう

【304】生活習慣病の対策4 「食事改善」と「サプリメント」

【503】生活習慣病予防改善におすすめなサプリメントの選び方

サイト全体を一通りご覧いただき、健康維持のきっかけや日々の生活習慣病予防の参考にしていただければ幸いです。

※本サイトの調査は以下の調査に基づきます。

生活習慣病予防として効果のあるおすすめ成分・人気成分を独自の方法で調査しております。

本サイトの情報も参考の一つとしていただき、皆様もそれぞれの任意の方法で情報を確認して検討していただければ幸いです。

【調査概要】

調査目的:生活習慣病予防の食品やサプリの成分・材料情報の調査

調査実施期間:2023年3月~4月

内容の調査対象範囲: google検索とyahoo検索によるメーカー企業サイトや栄養成分の説明サイト及び書籍調査

各章の詳しい内容は以下になります。知りたい内容や成分がある方は参考にしてください。

| 第一章 | 【101】まずは生活習慣病のリスクをセルフチェックしてみよう |

| 【102】生活習慣病の早期発見には定期的な「健康診断」や「専門ドッグ」!~検査結果の見方も解説~ | |

| 【103】生活習慣病を改善・対策しないとどうなる?対策・予防をしないリスクについて解説 |

| 第二章 | 【201】生活習慣病とは?基礎知識と生活習慣病の種類 |

| 【202】生活習慣病のなりやすい習慣や原因とは?病気ごとの原因を解説 | |

| 【203】特に注意が必要な病気とは?注意すべき4つの生活習慣病 | |

| 【204】生活習慣病は努力で予防できる!危険な生活習慣や食生活を見直そう! |

| 第三章 | 【301】生活習慣病の対策1 「運動」 |

| 【302】生活習慣病の対策2 「禁煙」と「節酒」 | |

| 【303】生活習慣病の対策3 「医薬品」と「薬」 | |

| 【304】生活習慣病の対策4 「食事改善」と「サプリメント」 |

| 第四章 | 【401】体脂肪、肥満などに関する成分「エラグ酸」「カテキン」「カプサイシン」 |

| 【402】血糖値に関する成分「サラシア由来サラシノール」「カテキン」「亜鉛」「マグネシウム」 | |

| 【403】コレステロールに関する成分「オリーブ由来ヒドロキシチロソール」「DHA・EPA」「β-カロテン」「リノール酸」 | |

| 【404】高血圧に関する成分「GABA」「ナットウキナーゼ」「DHA・EPA」「ビタミンE」 | |

| 【405】生活習慣病対策におすすめの成分まとめ一覧 |

| 第五章 | 【501】生活習慣病の予防・改善にサプリメントがおすすめな理由〜食事改善との違いとは?〜 |

| 【502】治療するなら「医薬品」、予防・対策するなら「サプリメント」!薬とサプリメントそれぞれのメリットデメリット | |

| 【503】生活習慣病予防改善におすすめなサプリメントの選び方 |

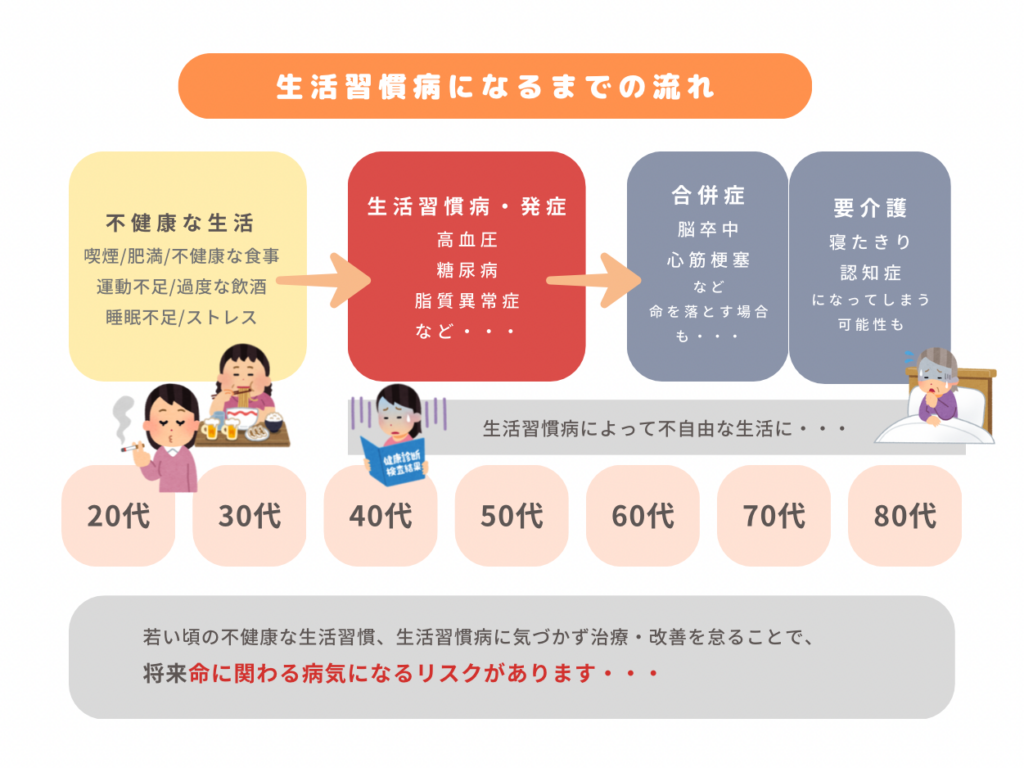

第一章 あなたにも生活習慣病の危険性があるかも

喫煙や過度な飲酒、糖分の摂取など、不健康な生活習慣を過ごしている方は、ぜひ一度生活習慣病のセルフチェックをしてみてください!

悪い生活習慣を長年送っていると、歳をとったときに命に関わる病気にかかるリスクが上がります。

そのため、できるだけ早く生活習慣を改善し、病気のリスクを回避することが重要です。

◎生活習慣病のリスクが気になる方

◎喫煙や飲酒をよくする方

◎運動不足・睡眠不足の方

生活習慣病のリスクチェック

生活習慣病のリスクチェックには以下の3種類の項目があります。

- 生活からみるリスクチェック

- 食事からみるリスクチェック

- 運動の健康からみるリスクチェック

どの項目も、生活習慣病発症前にチェックしておきたい内容になっています。

セルフチェックに加えて、定期的な検診で体に異常がないか確認していきましょう。

発症する前に危険度セルフチェックをしよう!

生活習慣病は一度発症すると治療が一生涯続く場合もあります。

そのため、生活習慣病は発症する前に回避することが重要です。

早期発見することで、治療もしやすく進行を抑えられやすいので、不安な方はセルフチェックでリスクチェックしてみてください。

第二章 生活習慣病とは ~メタボや肥満糖尿病などを解説~

あなたは生活習慣病についてどの程度の知識を持っていますか?

「喫煙やお酒の飲みすぎはよくない」「脂っこいものはよくない」と言いますが、それらの生活習慣がよくない理由を知っていないと、なかなか改善しようと思えませんよね。

そこで、生活習慣病を予防するためにも、まず正しい知識を知っておきましょう。

◎生活習慣病の正しい知識を身につけたい方

◎生活習慣病の種類や原因を知りたい方

生活習慣病の主な種類とは

代表的な生活習慣病には、以下の病気があります。

- 2型糖尿病

- 高血圧

- 脂質異常症

- がん(大腸がん、肺扁平上皮がん)

- 慢性気管支炎

- アルコール性肝障害

- 肥満・メタボリックシンドローム

ほとんどが自覚症状なく進んでいく病気なので、気づいた時には命に関わる合併症を起こしている場合も少なくありません。

また、生活習慣病=メタボリックシンドローム=太っている男性というイメージがある方も多いと思いますが、実際は、瘦せている女性にも生活習慣病のリスクはあります。

見た目ではなく、健康診断の結果などから生活習慣病のリスクを知っておきましょう。

病気の原因となる危険な生活習慣とは?

では、原因となる生活習慣には何があるのか、以下の表にまとめました。

| 原因となる生活習慣 | |

| 2型糖尿病 | 運動不足、肥満、ストレス、加齢 |

| 高血圧 | 肥満、運動不足、ストレス、喫煙 |

| 脂質異常症 | 運動不足、肥満、喫煙、ストレス |

| がん(大腸がん、肺扁平上皮がん) | 喫煙、肥満、運動不足 |

| 慢性気管支炎 | 喫煙 |

| アルコール性肝障害 | 過度な飲酒 |

| 肥満症・メタボリックシンドローム | 運動不足 |

運動不足や喫煙、肥満、ストレスは生活習慣病の大きな原因です。

できるだけ早いうちから改善して、将来の病気のリスクを減らしていくようにしましょう。

特に喫煙は、一日でも早くやめることで病気のリスクが大幅に減ります。長いこと喫煙しているから今更・・・と思っている方も今すぐ喫煙して少しでもリスクを減らすことをおすすめします。

参考:南山堂

「まるごとわかる!生活習慣病」6ページ

第三章 生活習慣病の予防・治療・対策 〜運動や食事改善、薬・サプリメントで予防対策しよう!〜

この章では、生活習慣病の予防・治療対策についてご紹介いたします。

◎生活習慣病の予防をしたい方

◎生活習慣病のリスクがある方

生活習慣病予防対策① 運動

生活習慣病の原因の一つである運動不足。

そのため、生活習慣病の治療にも運動療法があるくらい、重要な対策となります。

生活習慣病の予防対策での運動はなにをすればいいのでしょうか?

運動の内容としては好ましいのはウォーキングや水泳などの有酸素運動と腕立て伏せなどの筋トレです。

運動は苦手という方は、日常生活の中で立ち話・皿洗い・掃除などを積極的に行うことで運動不足を少しでも解消することがおすすめです。

生活習慣病予防対策② 禁煙・節酒

命に関わる病気になりやすい原因である喫煙と過度な飲酒は、いますぐにでも避けることがおすすめです。

ある研究では、60歳で禁煙すると約3年、50歳だと約6年、40歳だと約9年、30歳だと約10年の余命が延長するといわれています。

また、喫煙は自分だけでなく、周りの家族や友人などへの影響も大きいので、大切な人を守るためにも禁煙することは大切です。

お酒については、禁酒する必要はありません。

適量のお酒であれば、飲んでも問題ないといわれています。

ただ、ストレスで飲みすぎたり、毎日アルコール摂取するのが癖になっている方は、肝機能や血圧などへ影響が出てくる可能性が高いので、少しずつでも飲む量、飲む回数を減らしていくようにしましょう。

生活習慣病治療対策③ 医薬品・薬

医薬品は効果が高く、副作用もあるため、医師による処方、薬剤師による指導が必要です。

そのため、生活習慣病の予防ではなく治療として医薬品や薬が使われます。

生活習慣病の治療薬として、糖尿病や高血圧、脂質異常症などの改善薬があります。

健康診断や検診で異常値が出て、治療が必要になった場合は、運動療法や食事療法などの生活習慣改善、重度の場合は医薬品や薬を使った薬物療法で治療を行うのが一般的です。

基本的に、生活習慣治療の医薬品は医師による処方が必要ですが、肥満や内臓脂肪の予防改善の漢方や医薬品は市販でも購入可能です。

生活習慣病予防対策④ 食事改善・サプリメント

生活習慣の改善として大切な食事改善。

脂っこい食べ物や糖分の多いお菓子などをよく食べる方は、これを改善していく必要があります。

また、食事改善では栄養バランスが大切です。

必要な栄養素をバランスよく摂取することで病気や症状が出にくくなり、予防改善につながります。

ただ、栄養バランスを考えた食事を毎日3食用意するのは大変です。

そこで、おすすめなのがサプリメントです。

食事改善では、炭水化物を減らしてタンパク質を多めにとるなどの簡単な改善をしていき、食事で摂りきれない栄養素はサプリメントで補充すればOKです!

中にはサプリメントは危険だと感じる方もいるかと思いますが、安全なサプリメントを選べば安心して続けられるので、食事改善とサプリメントの併用をするのはとてもおすすめです!

第四章 食品・サプリのおすすめ栄養成分

この章では、生活習慣病予防におすすめな栄養成分についてご紹介いたします。

◎生活習慣病の予防成分を知りたい

◎体脂肪・肥満が気になる方

◎血糖値が気になる方

◎コレステロール値が気になる方

◎血圧が気になる方

生活習慣病には複数の種類がありますが、その中でも代表的な「体脂肪・肥満」「高血糖」「高コレステロール」「高血圧」に関する予防成分をご紹介します。

体脂肪、肥満などに関する成分

体脂肪・肥満改善の成分には、体脂肪をつきにくくするもの、エネルギー消費を手助けしてくれるものなどがあります。

具体的な肥満や体脂肪の改善に効果的な成分は以下です。

- エラグ酸

- カテキン

- カプサイシン

エラグ酸は、脂肪細胞の肥大化をさせる「PPARγ」の発現抑制、食欲を抑制させる善玉ホルモン「レプチン」の活性化、中性脂肪の分解・インスリンの働き工場、血管拡張などに働く善玉ホルモン「アディポネクチン」の分泌をの増加などの働きがあります。

参考:

美と健康「エラグ酸の効果とは」

https://www.mdc.co.jp/content/ellagic-acid/detail_2.html

カテキンは、長期間摂取することで、肝臓の細胞にある脂肪を燃焼させる酵素を増やし活性化させ、肥満の改善に働きます。

カプサイシンは脂肪の燃焼に役立ち、代謝活動とエネルギー消費を増やし、脂肪を燃やす働きがあります。

血糖値に関する成分

血糖値を改善するためには、食事改善や運動で血液中のブドウ糖の量をコントロールすることが重要です。

そこで、血糖値改善に働く成分は以下です。

- サラシア由来サラシノール

- カテキン

- 亜鉛

- マグネシウム

サラシア由来サラシノールは、糖質を体へ吸収しやすくするα-グルコシダーゼという成分の働きを抑制する作用があります。α-グルコシダーゼの働きが抑制されることで糖質が体に吸収されにくくなり、血糖値の上昇を抑え、インスリンの分泌コントロールされます。

実際の実験でも、サラシノールの効果は証明されています。

出典:機能性食品と薬理栄養,3,25-30(2005)

カテキンには、糖質の吸収が穏やかになり、血糖値が上がるのを抑える効果があります。実際に、食事前にカテキンを長期的に摂取することで、血糖値の上昇が抑えられていることもわかっています。

亜鉛には、血糖値を下げるインスリンの分泌を助ける働きがあります。逆に亜鉛摂取が少ないとインスリンの分泌が減ってしまうので、意識して摂るようにしましょう。

マグネシウムにはインスリンがブドウ糖を体に吸収させる働き促す効果があります。マグネシウムも不足することでインスリンが正常に働かなくなるため、重要な役割の成分といえます。

サイリウム種皮由来の食物繊維には食事中の脂肪、糖、塩分の便への排出を増やし、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を抑え、高めの血圧を下げる効果があります。

コレステロールに関する成分

コレステロールには、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)とHDLコレステロール(善玉コレステロール)の2種類があります。

コレステロール値改善には、この2つのバランスを保てるように作用する成分が活躍します。

そのために働く成分が以下になります。

- オリーブ由来ヒドロキシチロソール

- DHA・EPA

- βカロテン

- リノール酸

オリーブ由来ヒドロキシチロソールはLDLコレステロール(悪玉コレステロール)の酸化抑制効果があります。

LDLコレステロールは酸化することで血管を塞ぎ、動脈硬化の原因となってしまいます。それを予防することで動脈硬化の予防になり、脳梗塞や心筋梗塞のリスクも減らすことができます。

DHA・EPAには、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)を減らし、HDLコレステロール(善玉コレステロール)を増やす働きがあります。コレステロールのバランスを保つために重要な働きをする成分です。

βカロテンには抗酸化作用があり、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)の酸化の原因である活性酸素の発生を抑えたり除去したりする働きがあります。酸化を抑えることで動脈硬化の予防につながります。

リノール酸とは多価不飽和脂肪酸の一種で、多価不飽和脂肪酸はLDLコレステロール値を下げるといわれています。こちらもDHA・EPA同様にコレステロール値のバランスを整えるのにおすすめの成分です。

高血圧に関する成分

高血圧の大きな原因は「塩分の摂りすぎ」。

予防のためには、減塩(6.5〜7.5g未満)が必要です。

そこで、高血圧の改善に役立つ成分として以下があります。

- GABA

- ナットウキナーゼ

- DHA・EPA

- ビタミンE

GABAには血管の収縮を和らげる効果があり、実際の実験でもGABAを長期的に摂取することで血圧を下げる効果があることがわかっています。GABAはノルアドレナリンの分泌を抑え、それによって血圧が下がるといわれています。

出典:

日本栄養士会「GABA(ギャバ)と血圧」

https://www.dietitian.or.jp/assets/data/learn/marterial/teaching/2011-3.pdf

ナットウキナーゼには、脳梗塞や心筋梗塞などの血栓症を予防する働き、高血圧を予防する効果があります。血栓を溶かしやすくする働きがあり、それによって血管の幅が安定し、血圧が改善すると考えられます。

DHA・EPAには、高血圧リスクを減少効果と、血液の流れをサラサラにして血栓の予防作用があります。実際の研究でも、毎日DHA・EPAを摂取している人はしていない人よりも血圧が低下することがわかっています。

ビタミンEには、血管の収縮を促す物質の生成を抑え、毛細血管を広げる働きがあり、その結果、血流・血圧の改善につながるといわれています。

第五章 生活習慣病対策・改善におすすめのサプリメントの選び方

この章では、生活習慣病予防改善のためのサプリメントの選び方をご紹介します!

「サプリメントは危険そう・・・」と不安な方も、正しい選び方をすることで安全に安心して続けられるサプリメントを探すことができますよ!

◎生活習慣病予防にサプリメントを使ってみたい方

◎生活習慣病予防改善のサプリメントの選び方がわからない方

サプリメントの選び方とは?

- 含まれている成分で選ぶ

- 気になる症状から選ぶ

- 安全性・コスパで選ぶ

1つ目は、何が含まれているのかを確認することです。

自分が摂りたい成分を効率的に摂るために、ほしい成分がぎゅっと含まれているサプリメントを選びましょう。

また、他にどんな栄養成分が含まれているのか、そして、添加物や人工的に作られた成分など、あまり摂りたくないものは含まれていないか、をチェックしてみてください。

成分は第四章で詳しく解説しているので、そちらも参考にしてください!

2つ目に、症状から選べます。

「糖尿病が気になる・・・」「高血圧で悩んでいる・・・」など、自分の改善したい症状から効果的な成分が含まれているサプリメントを選ぶことができます。

3つ目に安全性とコスパです。

安全のため添加物や人工的につくられた成分は含まれていないかことは要確認◎

また、サプリメントも運動や食事と同じように、続けていかなくては意味がないので、長期的に続けていきやすいコストかどうかなどもチェックが必要です。

補足 「生活習慣病の予防対策」当サイトについて

生活習慣病は日々の生活習慣の積み重ねで避けることができる病気です。

また、日々の生活習慣で予防できる病気であるものの、発症すると命にも関わる危険な病気でもあります。

また、喫煙やストレスフルな生活は、自分だけでなく周りにも影響がでる可能性があるので、自分のためにも周りのためにも、生活習慣を改善してみてください。

皆様が健康で充実した毎日を過ごせるように、本サイトの運営管理局一同、心から祈っています。