第三章

生活習慣病の予防・治療・対策

〜運動や食事改善、薬・サプリメントで予防対策しよう!〜

生活習慣病の対策2 「禁煙」と「節酒」

生活習慣病で改善必須な項目「喫煙」と「過度な飲酒」

生活習慣病での中でも命に関わる大きな病気の原因の一つである「喫煙」と「過度な飲酒」。

生活習習慣病の予防・改善には、この2つをやめることが不可欠とも言えます。

ただ、飲酒に関しては禁酒する必要はありません。

適切な量の飲酒であれば大きな問題はないので、「飲み過ぎをやめる」ことを意識しましょう。

禁煙のメリット

タバコには5,300種類以上の化学物質と、250種以上の有害物質、70種以上の発がん性物質が含まれているといわれています。

喫煙をすることで収縮期血圧が約20mmHg増えるともいわれ、寿命が5分30秒縮まるという調査結果もあります。

喫煙は今すぐにでもやめることでメリットがあります。

ある研究では、60歳で禁煙すると約3年、50歳だと約6年、40歳だと約9年、30歳だと約10年の余命が延長すると考えられています。

また、家族や周りにいる人が受動喫煙することで、循環器疾患の発症リスクが高まるとも言われており、自分だけでなく周りの大切な人のためにも禁煙をおすすめします。

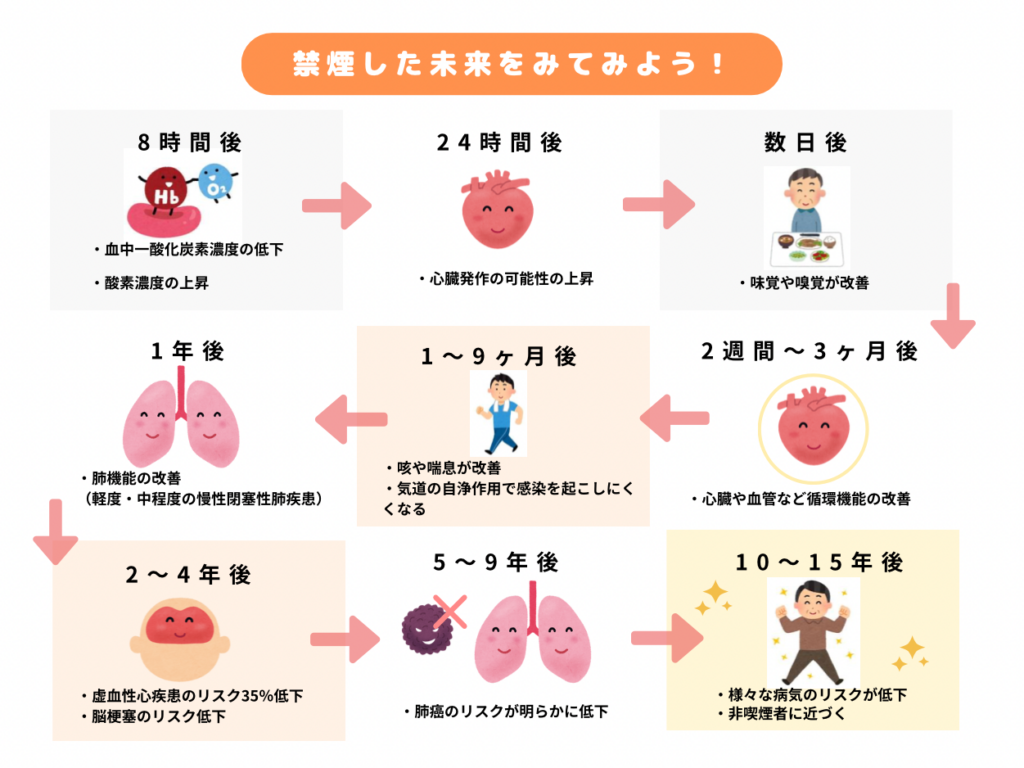

禁煙の効果を以下にまとめています。

参考:南山堂

「まるごとわかる!生活習慣病」111ページ

禁酒・節酒のメリット

お酒はタバコと違い、絶対にやめなければいけない、というわけではありません。

適量であれば、血糖値を下げ、血行を良くし、疲労回復やストレス解消にも効果があります。

ただ、「飲み過ぎ」は絶対にNGです。

多量飲酒による弊害はたくさんあります。

脳神経への弊害として認知症や慢性硬膜下血腫、糖尿病神経障害、心臓への弊害として高血圧、肝臓への弊害としてアルコール性肝障害など、リスクが高い病気含まれます。

また、適量であっても毎日飲み続けるのは避けましょう。

お酒の習慣化で、アルコール中毒になってしまう可能性もあります。

節酒のメリットは、以下です。

- 検査値の改善

- 症状の改善

- 酒代が浮く

- 缶や瓶のゴミが減る

逆にお酒を減らすことで、ストレスが溜まる、飲まないと眠れないなどもあるかもしれません。

それでも、飲み過ぎによるリスク回避のためにも節酒をおすすめします。