第二章

生活習慣病とは

~メタボや肥満糖尿病などを解説~

特に注意が必要な病気とは?注意すべき4つの生活習慣病

ここでは、特に注意が必要な4つの生活習慣病について詳しく解説していきます。

①メタボリックシンドローム、肥満・肥満症

改めてメタボリックシンドローム・肥満症とは何か説明していきます。

メタボも肥満症も「太っている」という面で同じですが、少し違います。

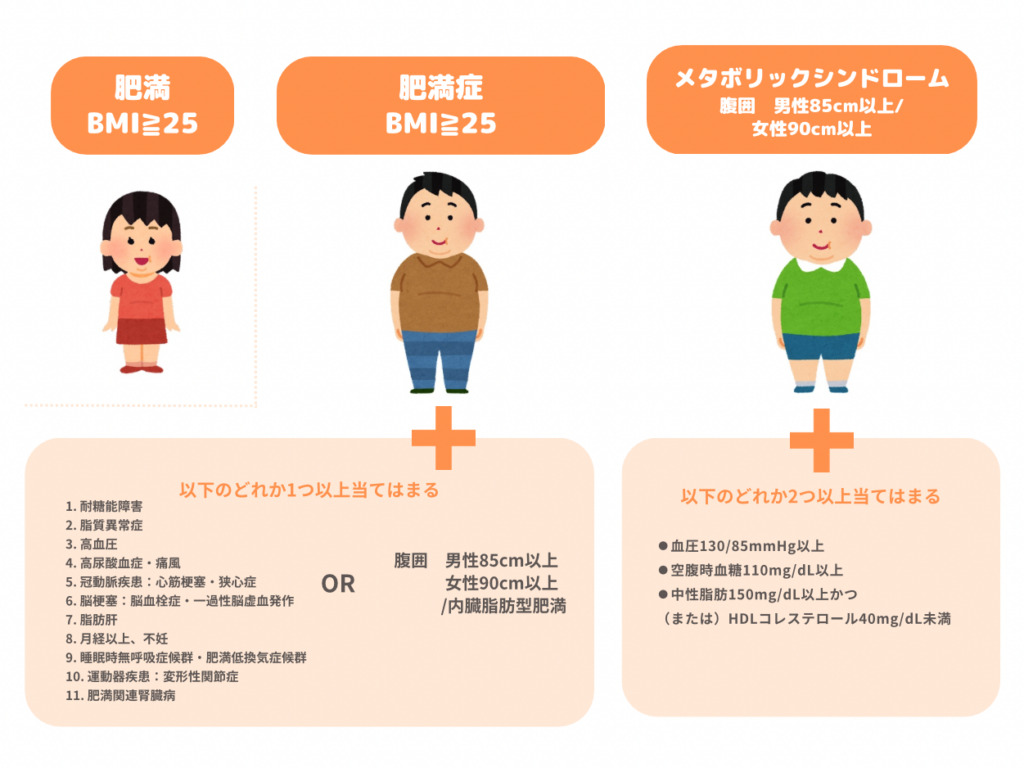

まず、「肥満」とは「BMI≧25」の状態のことをいいます。

「肥満症」は肥満(BMI≧25)でありつつ、健康を害する合併症がある、もしくはそのリスクが高い場合のことを指します。

そして、「メタボリックシンドローム」は、腹囲が基準値以上の大きさで、かつ、内臓脂肪に高血圧、脂質異常、高血糖などが合わさった状態のことです。

判断基準として以下の画像を参考にイメージしてみてください。

参考:一般社団法人「肥満と肥満症について」

http://www.jasso.or.jp/contents/wod/index.html

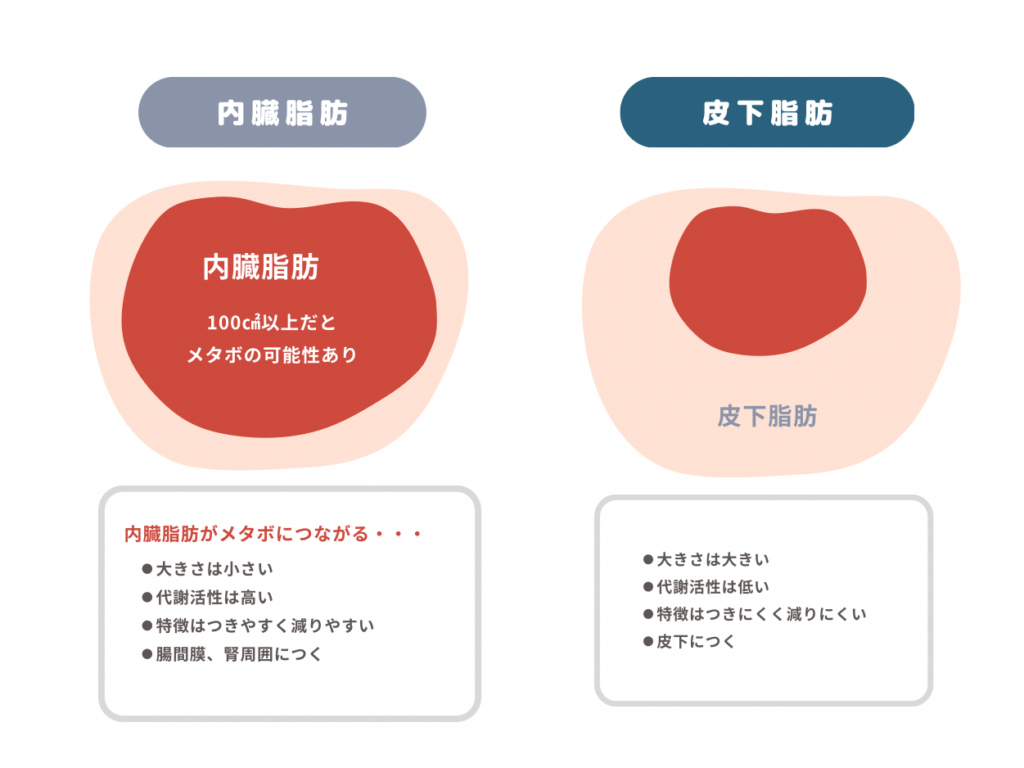

肥満には「皮下脂肪型肥満」と「内臓脂肪型肥満」がありますが、メタボにつながるのは「内臓脂肪型肥満」です。

パッとした見た目は皮下脂肪の方が、大きく太って見えますが、危険なのは内臓脂肪です。

内臓脂肪は皮下脂肪に比べて代謝異常になりやすいので、痩せ型の方でも注意が必要です。

参考:南山堂

「まるごとわかる!生活習慣病」18ページ

メタボになると、糖尿病、動脈硬化、心血管疾患などになるリスク、そして、それによって死亡するリスクが約3倍になるという報告もあります。

肥満になる原因は、食べ過ぎや運動不足などに加えて、社会や環境でのストレスや遺伝も原因の一つとしてあります。

まずはBMI値の測定と改善から始めていきましょう。

②糖尿病

糖尿病は身近にも起こりやすく、気をつけている方も多いのではないでしょうか?

糖尿病とは、血液中の血糖値が異常に上昇する状態になる病気です。

尿から糖が出る病気と誤解されやすいですが、実際は尿ではなく、血液中の糖分の量が関係しています。

では、もう少し詳しく説明していきます。

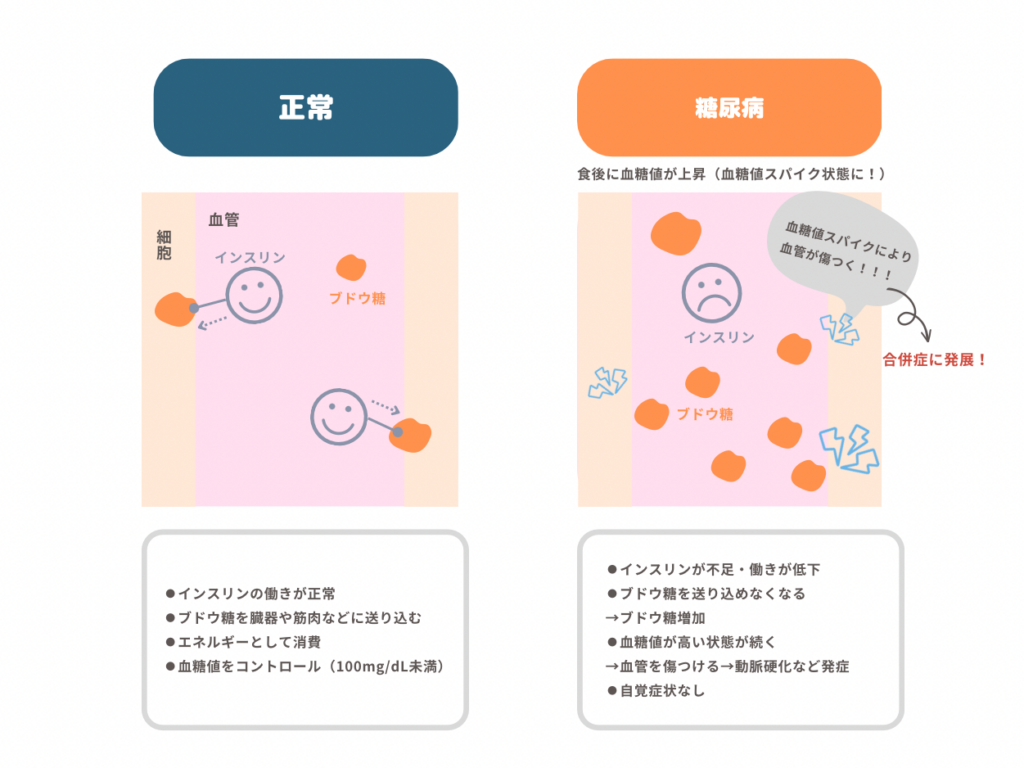

私たちの血糖値は、膵臓で作られる「インスリン」と「インクレチン」というホルモンによって、一定に保たれています。

しかし、インスリンの分泌が低下したり、働きが十分でなかったりすると、高血糖の状態が続いてしまいます。

そして、食後など血管内の血糖値が上がること(血糖値スパイク)で、血管が傷つけられ、そこから動脈硬化などの合併症が起こります。

参考:辰巳出版

「確実に生活習慣病を防ぐ方法と食事」37ページ

糖尿病には1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病、そのほか特定の型の4つに種類があります。

その中で、生活習慣病として知られる糖尿病は「2型糖尿病」となります。

2型糖尿病は、生活習慣や遺伝的な影響でインスリンが分泌されなくなり、血糖値が高いままになってしまうことで発症します。

糖尿病の典型的な症状には、体重減少、多飲・口渇、易疲労感、手足の痺れ、多尿などがあります。

そして、糖尿病の合併症として、動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞、末梢動脈疾患などがあります。

また、細い血管が集まる神経、眼、腎臓などとの合併症も起こりやすくなります。

2型糖尿病の治療は、食事療法と運動療法が基本で、薬物療法が用いられる場合もあります。

③高血圧

高血圧も糖尿病と同様に、身近でよく聞く病気ですよね。

高血圧は自覚症状がほぼなく、大きな病気ではないように見えますが、命にかかわる合併症が起こるリスクがある、隠れた恐ろしい病気です。

高血圧とは「血圧が一定の値を超えた状態のこと」です。

血圧は、血流量×血管抵抗で測ることができます。

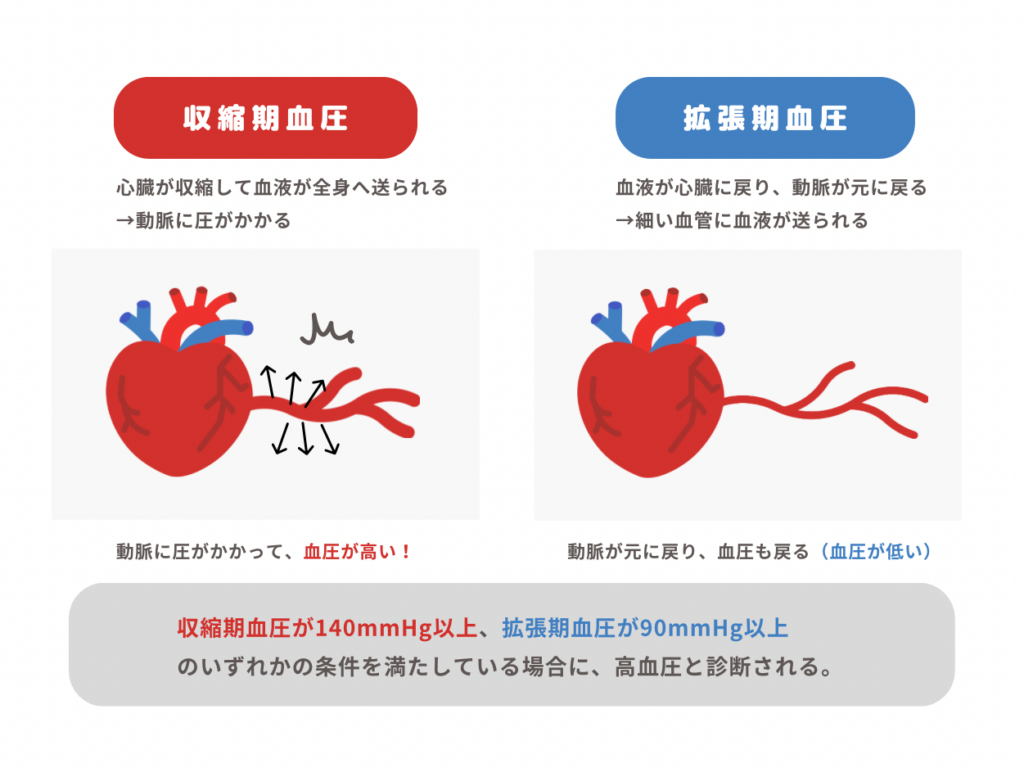

また血圧には2種類あり、心臓が収縮して血液が送り出されているときを「収縮期血圧」、心臓が膨らんで血液が戻っているときの最も低い血圧を「拡張期血圧」と言います。

収縮期血圧が140mmHg以上、拡張期血圧が90mmHg以上のいずれかの条件を満たしている場合に、高血圧となります。

参考:南山堂

「まるごとわかる!生活習慣病」35ページ

また、高血圧症の中でも「本態性高血圧症」と「二次性高血圧症」2タイプあり、生活習慣病としての高血圧は「本態性高血圧症」です。

本態性高血圧症は、血圧に悪い影響を与える、肥満や塩分過多な食事、飲酒、喫煙、運動不足、ストレスなどによって引き起こります。

治療では、食事療法(減塩)などの生活習慣の改善が基本です。

生活習慣で改善されない場合は、薬物療法が使われることもあります。

④脂質異常症

脂質異常症は、血液中のコレステロールやトリグリセライド(中性脂肪)が異常値となり、動脈硬化の原因ともなる病気です。

まず、コレステロール・中性脂肪について説明していきます。

コレステロールは脳で神経伝達や記憶などの役割を果たしたり、細胞膜やホルモン、胆汁酸の材料となったり、身体に必要な物質です。

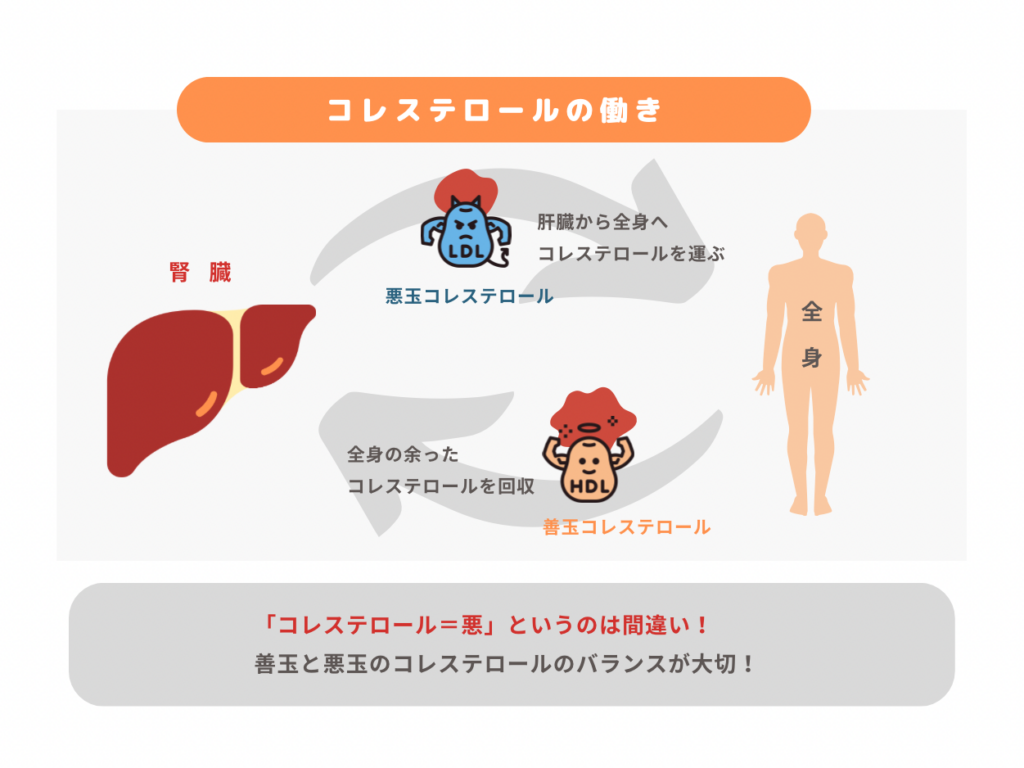

コレステロールには、悪玉(LDL)コレステロールと善玉(HDL)コレステロールがあります。

悪玉コレステロールは肝臓から全身へコレステロールを運搬し、善玉コレステロールは全身から肝臓へ余ったコレステロールを回収する役割があります。

悪玉コレステロールが140mg/dL以上だと「高LDLコレステロール血症」、善玉コレステロールが40mg/dL未満だと「低HDLコレステロール血症」と呼ばれます。

ただ、近年では、LD比と呼ばれる「LDLコレステロール÷HDLコレステロール」の値も重要視されており、コレステロール値だけでなく、バランスが大事なのです。

参考:辰巳出版

「確実に生活習慣病を防ぐ方法と食事」53ページ

次に中性脂肪です。

中性脂肪はトリグリセライドと呼ばれ、身体を動かすエネルギー源です。

中性脂肪が増えると、血液中の脂の量が増え、血がドロドロになり、血管の内側の壁に付着する動脈硬化が起こりやすくなります。

では、中性脂肪とコレステロールはなにが関係しているのでしょうか?

中性脂肪はエネルギー源ですが、増え過ぎると悪玉コレステロールを増やし、善玉コレステロールを減らしてしまうのです。

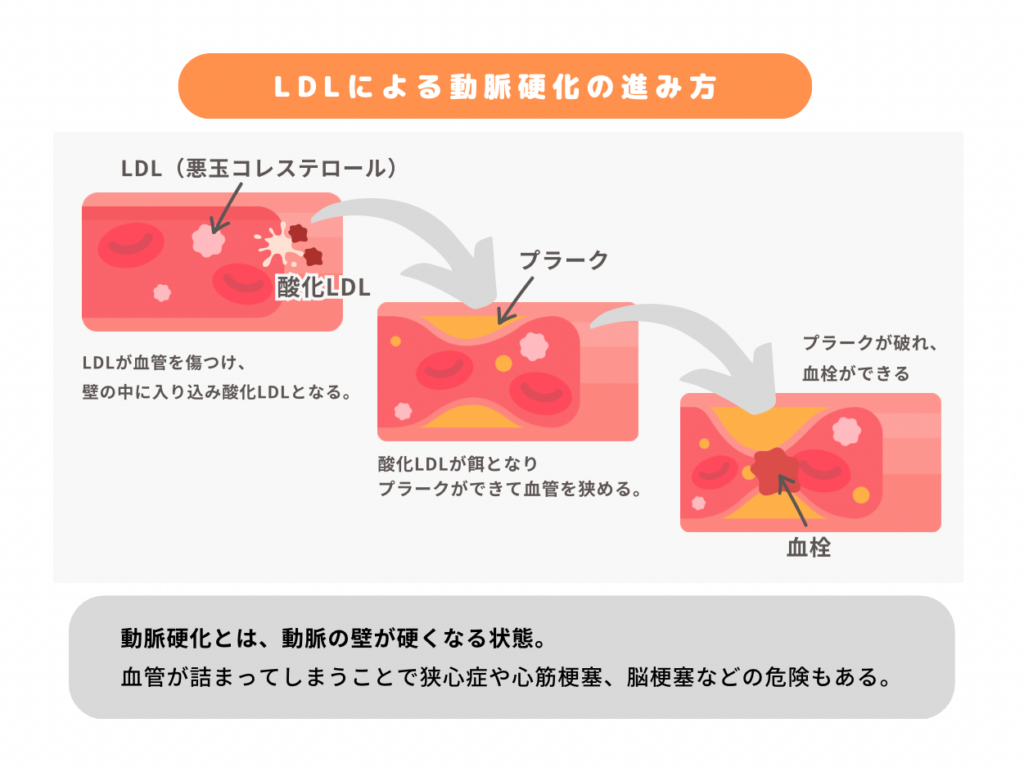

悪玉コレステロールが増えると、血管内が傷つけられ、悪玉コレステロールが血管の壁の中に入っていってしまいます。それによって、酸化LDLと変形し、プラークをつくります。

このプラークがどんどん分厚くなっていき、破れると、血栓となり動脈硬化が起こります。

参考:南山堂

「まるごとわかる!生活習慣病」47ページ

このように動脈硬化になり、危険な合併症になってしまうと、命の危険もあります。

今まであまり知らなかった方も、中性脂肪の摂りすぎ、コレステロールのバランスには気をつけましょう。

脂質異常症の改善には、生活習慣の改善と薬物治療があります。

具体的には、食事の改善、喫煙、肥満解消、運動習慣、血糖管理、節酒などが治療内容となります。